2011年06月03日

清閑寺 山王神社の剣鉾実見

友人の傳兵衛さんから、偶然通りかかった神社で、こんなものがお祭りに出ていたよと、

画像を添えて教えてくれたのが、去年の5月。

その時にアップした記事は「清閑寺・山王神社の剣鉾」。

それから一年。

やっと自分の眼で、清閑寺・山王神社の剣鉾を見ることができる時がやって来た。

現在、5月の第二土日曜が祭礼日となっている。

氏子の方にも、その剣鉾やお祭りのことを伺うことができた。

昨年の傳兵衛さんの話に、清閑寺の鎮守社であったということであったが、

お話を伺った方のお爺様が、今よりもっと東の山手に鎮座していた山王神社を、

現在の場所に遷座されたとのことであった。

お話を伺った方をお見かけした感じでは、お爺様ということは、昭和初期・戦前であろうと思われる。

また、氏子が清閑寺池田町と清閑寺山ノ内町の二ヶ町であったものが、

現在は、池田町一ヶ町になっていることも教えていただいた。

これは、山ノ内町の戸数が減少したことから、氏子組織から外れられたとのことであった。

国道一号線・五条バイパスの開通により、清閑寺区域が分断されてしまったことも、

大きな要因であったかもしれない。

さて、肝心の剣鉾のことだが、明確な時代はわからなかったが、

やはり以前より、ここ山王神社の祭礼に出ていた剣鉾とのことであった。

それを、平成に入って修繕してイメージを一新させてとのことであった。

では、剣鉾の各部を見ていこう。

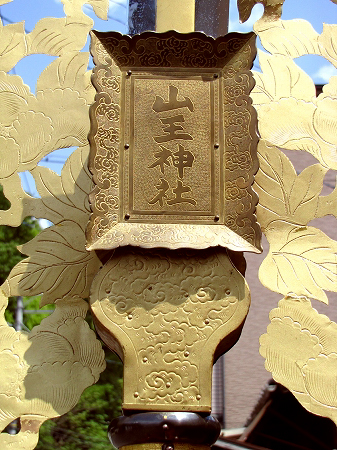

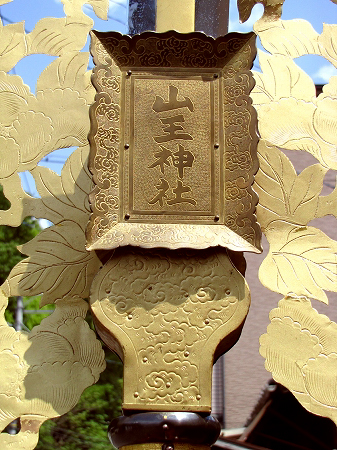

錺の線刻は、牡丹の様に見える。

左右の金錺、額、受金の構造が、瀧尾神社の剣鉾に酷似している。

瀧尾さんの剣鉾は、もともとは短い剣先を装備していたが、剣先を長いものに交換して、

長柄も新たに作り、差し鉾として巡幸に供奉できるように手を加えたものである。

本来の姿は、大きく剣先を撓らせて差す鉾の種ではなかった。

この山王神社の剣鉾も、ほぼ同構造の鉾であることがわかる。

可愛い鈴吊り棒が装備され、打ち金(=棗:なつめ)もちゃんと付いている。

鈴の縄を、打ち金の範囲に当たるように、もう少し短くすればいい音を鳴らしてくれるだろう。

一年前にも書いたが、吹散を付ける金具が、鈴吊り棒と同じ向きに付いているのは疑問である。

修繕の際に、間違って付けてしまったか。

本来は、鈴(りん)は前面にぶら下げ、吹散りは後に垂らすので、

鈴吊り棒と吹散釣り金具は、裏表の位置関係になる。

この部分に、舁き棒を差し込んで荷鉾として供奉する構造になっている。

舁き棒の美しく塗りを施され、金具類も新たに鍍金がされている。

神幸列が巡幸していた当時は、枠に舁き棒を差し込み、人が肩に担いで巡行していたという。

そのお話を伺ったお爺様は、当時、白馬に騎乗されて行列に供奉されていたとのことであった。

神社前には、真榊が立てられている。

境内には、小さいながら立派な神輿が奉安されていた。

本殿前には、御神宝がずらりと並べられている。

神輿の巡幸が行われていた頃は、この道具を一つ一つ人が捧げ持って、

神幸列を調えていたのだ。

なかなか見ごたえのある行列であったろう。

小振りの太鼓の胴に、昭和九年の文字が見える。

神輿の長柄にも銘が見えたが、撮影時には読めた文字であったが、

この画像では何年であったかわからなくなってしまった。

****年五月。

明治三十六年五月???、であっただろうか?撮影した画像を見ればいいだろうと、

メモを取っていなかった。 記憶が定かでない。

この三嶋神社と目と鼻の先の山王神社にも、やはり剣鉾が存在していた。

今回は、ほとんど小走りに立ち寄って、簡単な見聞をするだけに留まった。

来年は、剣鉾の組立時に立会いさせていただき、道具箱の銘などを拝見してみたい。

もう少し詳しく、地元の方にお話を伺う機会も作りたいと思う。

画像を添えて教えてくれたのが、去年の5月。

その時にアップした記事は「清閑寺・山王神社の剣鉾」。

それから一年。

やっと自分の眼で、清閑寺・山王神社の剣鉾を見ることができる時がやって来た。

現在、5月の第二土日曜が祭礼日となっている。

氏子の方にも、その剣鉾やお祭りのことを伺うことができた。

昨年の傳兵衛さんの話に、清閑寺の鎮守社であったということであったが、

お話を伺った方のお爺様が、今よりもっと東の山手に鎮座していた山王神社を、

現在の場所に遷座されたとのことであった。

お話を伺った方をお見かけした感じでは、お爺様ということは、昭和初期・戦前であろうと思われる。

また、氏子が清閑寺池田町と清閑寺山ノ内町の二ヶ町であったものが、

現在は、池田町一ヶ町になっていることも教えていただいた。

これは、山ノ内町の戸数が減少したことから、氏子組織から外れられたとのことであった。

国道一号線・五条バイパスの開通により、清閑寺区域が分断されてしまったことも、

大きな要因であったかもしれない。

さて、肝心の剣鉾のことだが、明確な時代はわからなかったが、

やはり以前より、ここ山王神社の祭礼に出ていた剣鉾とのことであった。

それを、平成に入って修繕してイメージを一新させてとのことであった。

では、剣鉾の各部を見ていこう。

錺の線刻は、牡丹の様に見える。

左右の金錺、額、受金の構造が、瀧尾神社の剣鉾に酷似している。

瀧尾さんの剣鉾は、もともとは短い剣先を装備していたが、剣先を長いものに交換して、

長柄も新たに作り、差し鉾として巡幸に供奉できるように手を加えたものである。

本来の姿は、大きく剣先を撓らせて差す鉾の種ではなかった。

この山王神社の剣鉾も、ほぼ同構造の鉾であることがわかる。

可愛い鈴吊り棒が装備され、打ち金(=棗:なつめ)もちゃんと付いている。

鈴の縄を、打ち金の範囲に当たるように、もう少し短くすればいい音を鳴らしてくれるだろう。

一年前にも書いたが、吹散を付ける金具が、鈴吊り棒と同じ向きに付いているのは疑問である。

修繕の際に、間違って付けてしまったか。

本来は、鈴(りん)は前面にぶら下げ、吹散りは後に垂らすので、

鈴吊り棒と吹散釣り金具は、裏表の位置関係になる。

この部分に、舁き棒を差し込んで荷鉾として供奉する構造になっている。

舁き棒の美しく塗りを施され、金具類も新たに鍍金がされている。

神幸列が巡幸していた当時は、枠に舁き棒を差し込み、人が肩に担いで巡行していたという。

そのお話を伺ったお爺様は、当時、白馬に騎乗されて行列に供奉されていたとのことであった。

神社前には、真榊が立てられている。

境内には、小さいながら立派な神輿が奉安されていた。

本殿前には、御神宝がずらりと並べられている。

神輿の巡幸が行われていた頃は、この道具を一つ一つ人が捧げ持って、

神幸列を調えていたのだ。

なかなか見ごたえのある行列であったろう。

小振りの太鼓の胴に、昭和九年の文字が見える。

神輿の長柄にも銘が見えたが、撮影時には読めた文字であったが、

この画像では何年であったかわからなくなってしまった。

****年五月。

明治三十六年五月???、であっただろうか?撮影した画像を見ればいいだろうと、

メモを取っていなかった。 記憶が定かでない。

この三嶋神社と目と鼻の先の山王神社にも、やはり剣鉾が存在していた。

今回は、ほとんど小走りに立ち寄って、簡単な見聞をするだけに留まった。

来年は、剣鉾の組立時に立会いさせていただき、道具箱の銘などを拝見してみたい。

もう少し詳しく、地元の方にお話を伺う機会も作りたいと思う。

Posted by どせうの寝床 at 22:47│Comments(2)

│山王神社(清閑寺)

この記事へのコメント

毎度です。

平成になってから修繕された鉾ですか。

先代の鉾も是非見てみたいものですね。

誰かこのブログを見て事情に詳しい人がコメント寄せてくれるといいですね。

たしかに瀧尾さんの鉾に似てますよね。

額の銘に「山王神社」とあることから明治以降の鉾かもしれませんね。

招きのサイズから、鈴と棗の位置関係から前打ちタイプの鉾でしょうね。

古い記録が残っているか、長柄がちゃんと残っているか知りたいです。

平成になってから修繕された鉾ですか。

先代の鉾も是非見てみたいものですね。

誰かこのブログを見て事情に詳しい人がコメント寄せてくれるといいですね。

たしかに瀧尾さんの鉾に似てますよね。

額の銘に「山王神社」とあることから明治以降の鉾かもしれませんね。

招きのサイズから、鈴と棗の位置関係から前打ちタイプの鉾でしょうね。

古い記録が残っているか、長柄がちゃんと残っているか知りたいです。

Posted by kacky at 2011年06月11日 11:09

kackyさん、新調ではなく、古手の鉾の鍍金を仕直しされたようです。

ですから、先代の鉾は無いようです。

それから、kackyさんの言われるように、額の銘に「山王神社」とあることは、明治以降に造られたのは間違いなさそうですね。

ネット上でも情報では、1901年(明治34年)に清閑寺傍の山上より現在地に遷座したとありますので、神輿の長柄に明治36年5月(?)とあった記憶から、この剣鉾もその当時に作られた可能性がありますね。

ここ清閑寺の氏子の方々も、近隣の三嶋神社、新日吉神社の祭礼で、美しい姿で剣鉾が神輿に供奉する姿を見ておられたはずですから、自分とこの祭りにも剣鉾を、という気持ちが出てきてもおかしくないですよね。

ですから、先代の鉾は無いようです。

それから、kackyさんの言われるように、額の銘に「山王神社」とあることは、明治以降に造られたのは間違いなさそうですね。

ネット上でも情報では、1901年(明治34年)に清閑寺傍の山上より現在地に遷座したとありますので、神輿の長柄に明治36年5月(?)とあった記憶から、この剣鉾もその当時に作られた可能性がありますね。

ここ清閑寺の氏子の方々も、近隣の三嶋神社、新日吉神社の祭礼で、美しい姿で剣鉾が神輿に供奉する姿を見ておられたはずですから、自分とこの祭りにも剣鉾を、という気持ちが出てきてもおかしくないですよね。

Posted by どぜうの寝床 at 2011年06月13日 14:05

at 2011年06月13日 14:05

at 2011年06月13日 14:05

at 2011年06月13日 14:05