2009年05月09日

鷺森神社2009 例祭

5月5日、上高野の祟導神社に続いて、

八瀬天満宮社~八大神社(一乗寺)の間に駆け足の立ち寄りです。

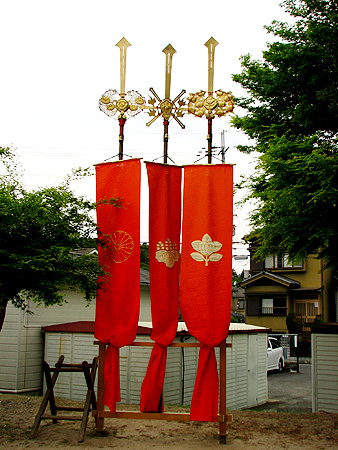

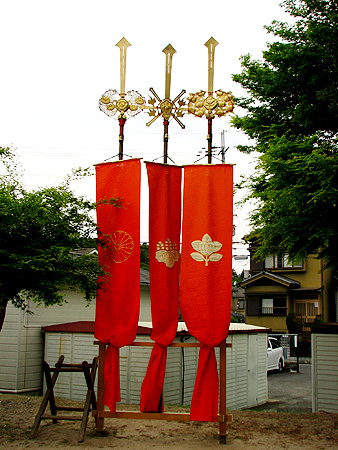

鷺森神社も、修学院離宮前の御旅所で剣鉾が飾られます。

現在は巡幸には供奉せず、御旅所で寂しく神輿の帰りを待つのみです。

剣鉾は3基守護されていて、左から、菊鉾・桐鉾・橘鉾です。

2007年に撮影させていただいた時よりは、組み方が正しい姿に近くなっていますが、

まだ間違っているところがあります。

【菊鉾】

【菊鉾】

【桐鉾】

【桐鉾】

【橘鉾】

【橘鉾】

まず一つ目は、

菊鉾の中央の額にあたる部品の、祇園さんでも有名な木瓜紋(もっこうもん)が上下逆ですので、

組み立てが上下逆なのでしょう。

そして、その下の受金が、また上下逆です。

よく見ると紋は正しい向きになっていますので、

これは推測ですが、修繕されてときに紋の板金を貼り付ける方向を間違われてのではないかと思います。

剣鉾をよく知らない職人さんであったのかもしれません。

普通に考えると、安定した形の向き・ピラミッド型に使う部品だと思うのでしょう。

次の桐鉾は正しく組まれています。

そして橘鉾ですが、これは左右の錺が上下逆になってしまっています。

橘の花が全て下を向いてしまっています。

それから、やはり受金が上下逆になっています。

ただ、正しい向きに組むと、紋の方向が上下逆になってしまうので、

どうしてもこの形に組んでしまわれるのでしょう。

やはり、菊鉾と同じように、修繕時に板金を上下逆に着けてしまったのでしょう。

受金は、組み立てたら不安定な逆三角形になるので、

間違って上下逆に組まれることが多い部品です。

2007年・鷺森神社の剣鉾記事はこちら。

八瀬天満宮社~八大神社(一乗寺)の間に駆け足の立ち寄りです。

鷺森神社も、修学院離宮前の御旅所で剣鉾が飾られます。

現在は巡幸には供奉せず、御旅所で寂しく神輿の帰りを待つのみです。

剣鉾は3基守護されていて、左から、菊鉾・桐鉾・橘鉾です。

2007年に撮影させていただいた時よりは、組み方が正しい姿に近くなっていますが、

まだ間違っているところがあります。

【菊鉾】

【菊鉾】 【桐鉾】

【桐鉾】 【橘鉾】

【橘鉾】まず一つ目は、

菊鉾の中央の額にあたる部品の、祇園さんでも有名な木瓜紋(もっこうもん)が上下逆ですので、

組み立てが上下逆なのでしょう。

そして、その下の受金が、また上下逆です。

よく見ると紋は正しい向きになっていますので、

これは推測ですが、修繕されてときに紋の板金を貼り付ける方向を間違われてのではないかと思います。

剣鉾をよく知らない職人さんであったのかもしれません。

普通に考えると、安定した形の向き・ピラミッド型に使う部品だと思うのでしょう。

次の桐鉾は正しく組まれています。

そして橘鉾ですが、これは左右の錺が上下逆になってしまっています。

橘の花が全て下を向いてしまっています。

それから、やはり受金が上下逆になっています。

ただ、正しい向きに組むと、紋の方向が上下逆になってしまうので、

どうしてもこの形に組んでしまわれるのでしょう。

やはり、菊鉾と同じように、修繕時に板金を上下逆に着けてしまったのでしょう。

受金は、組み立てたら不安定な逆三角形になるので、

間違って上下逆に組まれることが多い部品です。

2007年・鷺森神社の剣鉾記事はこちら。

2007年05月10日

鷺森神社 例祭 5月5日

5月5日は、旧修学院村の産土神である鷺森神社の例祭です。

ただ、この日は、春祭りの超ラッシュDAYなのです。

剣鉾の出る祭りだけでも、

洛東を北から、上高野(崇導)・修学院(鷺森)・一乗寺(八大)・鹿ケ谷(大豊)・清水(地主)。

ぐぐっと南に飛んで、深草(藤森)。これは東福寺の瀧尾神社の剣鉾が奉賛。

そして、京都の北西の広い氏子区域を持つ、紫野~西陣(今宮)の神幸祭(お出で)。

こう見ても、絶対に全部を一日では回れないのです。

ということで、非常に不本意ながら、鷺森さんの5日当日・本祭は見れないので、

前日の宵宮にお伺いしてみました。

私がお伺いした4日宵宮の晩は、宵宮祭ということで、

私がお伺いした4日宵宮の晩は、宵宮祭ということで、

神輿が巡幸するのです。

それも、修学院村の昔の道を、行ったり来たりと、

細かく旧村内を巡ってゆきます。

明日5日の本祭は、また神輿も出て巡幸するのですから、

二日連続の神輿渡御があるわけです。

そういえば、南隣りの一乗寺の八大神社も宵宮祭で夜の渡御がありますね。

私も詳しくは知りませんが、大体、神さんは夜にお渡りされるのが好きですね。

というか、そういうものなんでしょう。

30年ほど前に、修学院の祭を見に来た時と同んなじです。

御旅所に三本立っていました。

左から、桐鉾・菊鉾・橘鉾。

通常の剣鉾よりも若干小ぶりで、どういう形の差し方をされたいたかは不明です。

残念ですが、受金の位置が中央の額の上に付けられています。

正しい組み立て方が、すでに伝わっていないことが伺えます。

1980年頃に撮影した写真を見てみると、3基中2基は正しく組み立てられていたのですが。

一基ずつ、拡大画像で見て下さい。

■鷺森神社(さぎのもりじんじゃ)

◆御祭神 素盞嗚尊(すさのおのみこと)

◆御鎮座地 〒606-8061 京都市左京区修学院宮ノ脇町16

ただ、この日は、春祭りの超ラッシュDAYなのです。

剣鉾の出る祭りだけでも、

洛東を北から、上高野(崇導)・修学院(鷺森)・一乗寺(八大)・鹿ケ谷(大豊)・清水(地主)。

ぐぐっと南に飛んで、深草(藤森)。これは東福寺の瀧尾神社の剣鉾が奉賛。

そして、京都の北西の広い氏子区域を持つ、紫野~西陣(今宮)の神幸祭(お出で)。

こう見ても、絶対に全部を一日では回れないのです。

ということで、非常に不本意ながら、鷺森さんの5日当日・本祭は見れないので、

前日の宵宮にお伺いしてみました。

私がお伺いした4日宵宮の晩は、宵宮祭ということで、

私がお伺いした4日宵宮の晩は、宵宮祭ということで、神輿が巡幸するのです。

それも、修学院村の昔の道を、行ったり来たりと、

細かく旧村内を巡ってゆきます。

明日5日の本祭は、また神輿も出て巡幸するのですから、

二日連続の神輿渡御があるわけです。

そういえば、南隣りの一乗寺の八大神社も宵宮祭で夜の渡御がありますね。

私も詳しくは知りませんが、大体、神さんは夜にお渡りされるのが好きですね。

というか、そういうものなんでしょう。

30年ほど前に、修学院の祭を見に来た時と同んなじです。

御旅所に三本立っていました。

左から、桐鉾・菊鉾・橘鉾。

通常の剣鉾よりも若干小ぶりで、どういう形の差し方をされたいたかは不明です。

残念ですが、受金の位置が中央の額の上に付けられています。

正しい組み立て方が、すでに伝わっていないことが伺えます。

1980年頃に撮影した写真を見てみると、3基中2基は正しく組み立てられていたのですが。

一基ずつ、拡大画像で見て下さい。

■鷺森神社(さぎのもりじんじゃ)

◆御祭神 素盞嗚尊(すさのおのみこと)

◆御鎮座地 〒606-8061 京都市左京区修学院宮ノ脇町16