2018年09月16日

剣鉾・顔面カタログ 「下御霊神社 桐鉾/毘沙門町守護 」

下御霊神社 桐鉾/毘沙門町守護

通称”菊桐鉾”と呼ばれている。

五月の還幸祭・午後からのの西廻り(寺町通~油小路通、出水通~二条通)で、

最後まで差鉾で神幸列に供奉していた。

しかし、平成21年を最後に、剣先の金属疲労がみられることが原因で、

居祭りとなっている。

2006年06月22日

下御霊 大宮神輿・若宮神輿 丸裸の巻~

5月22日、昨日までの還幸祭は無事に終わり、静かな境内に戻っている。

拝殿の北側が大宮神輿。

台座の長さが1700mmもあり、宝永6年に東山天皇よりのご寄付。

前年の宝永5(1708)年3月8日の未明に、京都中心部のほとんどが焼失する大火災がおきた。

これが世にいう「宝永の大火」である。禁裏も含め、市中1万4千軒が焼失した。

大宮神輿がその翌年の宝永6年に禁裏よりご寄付を賜っているのは、その際に焼失したということを物語っている。

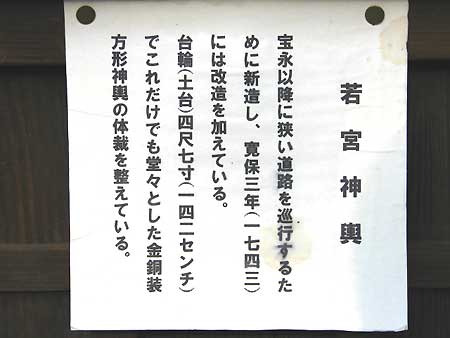

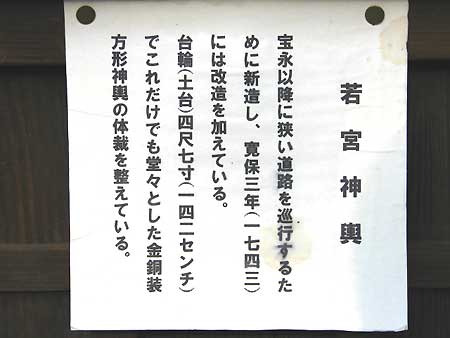

こちらが、若宮神輿である。宝永以降に新造された神輿である。

毎年の還幸祭に差されているのはこの若宮神輿で、大宮神輿は居祭りとなっている。

台座寸法は、1420mm。大宮よりも280mmも小振りである。

錺金具を外すと、こんなにシンプルに美しい神輿が姿を現す。

神輿が本来乗り物であるということを、再認識する。

人が乗るときは「輿」、神さんが乗られるときは「神輿」。

祇園祭の神輿洗いにも、同じような姿の神輿(中御座・素盞嗚尊)を見ることができる。

右が大宮で、左が若宮である。

明らかに大きさの違いがわかる。重さはどれくらいあるのか興味を引く。

逆からの撮影。左が大宮、右が若宮。

綱は、水を吸わせて締めこんだので、充分に乾かしてから、

また一年間蔵の中で次の出番まで眠るのである。

大宮神輿を側面から撮影。台座の大きさが際立つ。

拝殿の北側が大宮神輿。

台座の長さが1700mmもあり、宝永6年に東山天皇よりのご寄付。

前年の宝永5(1708)年3月8日の未明に、京都中心部のほとんどが焼失する大火災がおきた。

これが世にいう「宝永の大火」である。禁裏も含め、市中1万4千軒が焼失した。

大宮神輿がその翌年の宝永6年に禁裏よりご寄付を賜っているのは、その際に焼失したということを物語っている。

こちらが、若宮神輿である。宝永以降に新造された神輿である。

毎年の還幸祭に差されているのはこの若宮神輿で、大宮神輿は居祭りとなっている。

台座寸法は、1420mm。大宮よりも280mmも小振りである。

錺金具を外すと、こんなにシンプルに美しい神輿が姿を現す。

神輿が本来乗り物であるということを、再認識する。

人が乗るときは「輿」、神さんが乗られるときは「神輿」。

祇園祭の神輿洗いにも、同じような姿の神輿(中御座・素盞嗚尊)を見ることができる。

右が大宮で、左が若宮である。

明らかに大きさの違いがわかる。重さはどれくらいあるのか興味を引く。

逆からの撮影。左が大宮、右が若宮。

綱は、水を吸わせて締めこんだので、充分に乾かしてから、

また一年間蔵の中で次の出番まで眠るのである。

大宮神輿を側面から撮影。台座の大きさが際立つ。

2006年06月20日

2006年05月25日

下御霊神社・菊桐鉾

■下御霊神社…中京区寺町通丸太町下ル東側・下御霊前町  地図はこちら

地図はこちら

5月1日がお出で(神幸祭)。

5月第三日曜がお還えり(還幸祭)※葵祭の関係で第四日曜になる年もあり。

■菊桐鉾…御幸町通丸太町下ル毘沙門町の守護

留守鉾と合わせて、2本の鉾がある。

(※留守鉾とは、神幸・還幸の巡行列に鉾が出ている間、留守を守る鉾のことで、

概して、剣先が短く錺も地味なものが多い)

昔から、神幸列には午後の西廻りのコースに参加し、

夕方の5時頃、寺町通を二条から下御霊まで上にあがってくるところが一番の見せ場である。

後方は、枠組の枝菊鉾である。

多くの神社で鉾差しが復活してきているが、

吹散りを見送りに垂らして巡行するところは少なく、

みごとな鉾差しの技能を堪能できるスポットである。

吹散りを垂らすと風の影響を受けやすくなり、吹散り無しで差すよりも技量を要するのである。

本来、この姿が剣鉾の正装であり、

織物としても貴重な文化財の吹散りを同時に鑑賞できるのは嬉しい限りである。

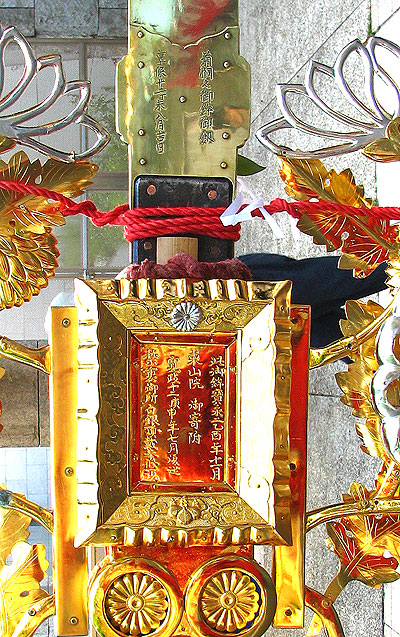

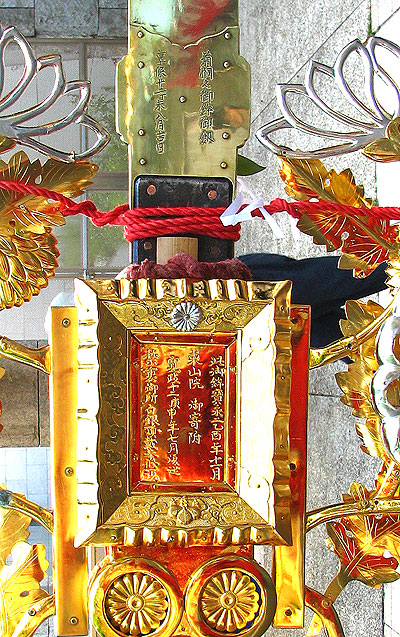

額の裏に銘が入っており、寛永2年11月に東山院よりの御寄付。

剣先は、享保12年8月に作られている。

菊桐鉾の当家。

下御霊の場合は、鉾の管理は町内でとなっているが、実際は一軒が守護し、鉾を預かっている。

鉾のお飾りの様子である。

留守鉾も見えている。巡行に出る方とはまた違った意匠の錺である。

下御霊は、御所の南半分を氏子区域に持っている関係で、

禁裏や貴族の方々からの御寄付が多く、菊の意匠を使った鉾が多く存在する。

この菊桐鉾の他、前述の枝菊鉾に加え、重菊鉾・菊鉾がある。

5月1日がお出で(神幸祭)。

5月第三日曜がお還えり(還幸祭)※葵祭の関係で第四日曜になる年もあり。

■菊桐鉾…御幸町通丸太町下ル毘沙門町の守護

留守鉾と合わせて、2本の鉾がある。

(※留守鉾とは、神幸・還幸の巡行列に鉾が出ている間、留守を守る鉾のことで、

概して、剣先が短く錺も地味なものが多い)

昔から、神幸列には午後の西廻りのコースに参加し、

夕方の5時頃、寺町通を二条から下御霊まで上にあがってくるところが一番の見せ場である。

後方は、枠組の枝菊鉾である。

多くの神社で鉾差しが復活してきているが、

吹散りを見送りに垂らして巡行するところは少なく、

みごとな鉾差しの技能を堪能できるスポットである。

吹散りを垂らすと風の影響を受けやすくなり、吹散り無しで差すよりも技量を要するのである。

本来、この姿が剣鉾の正装であり、

織物としても貴重な文化財の吹散りを同時に鑑賞できるのは嬉しい限りである。

額の裏に銘が入っており、寛永2年11月に東山院よりの御寄付。

剣先は、享保12年8月に作られている。

菊桐鉾の当家。

下御霊の場合は、鉾の管理は町内でとなっているが、実際は一軒が守護し、鉾を預かっている。

鉾のお飾りの様子である。

留守鉾も見えている。巡行に出る方とはまた違った意匠の錺である。

下御霊は、御所の南半分を氏子区域に持っている関係で、

禁裏や貴族の方々からの御寄付が多く、菊の意匠を使った鉾が多く存在する。

この菊桐鉾の他、前述の枝菊鉾に加え、重菊鉾・菊鉾がある。