2014年10月11日

三嶋神社・神幸祭2014

去る9月21日、東山区上馬町の三嶋神社で神幸祭が行なわれました。

秋の剣鉾祭りのはじまり~!はじまり~!です。

この奥に、三嶋神社が鎮座している。

手前の子供神輿二基の奥に、江戸期に新日吉神宮から譲り受けた大神輿が見える。

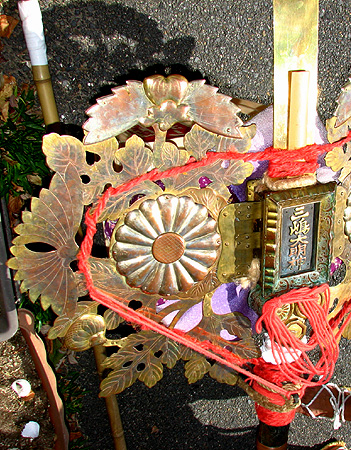

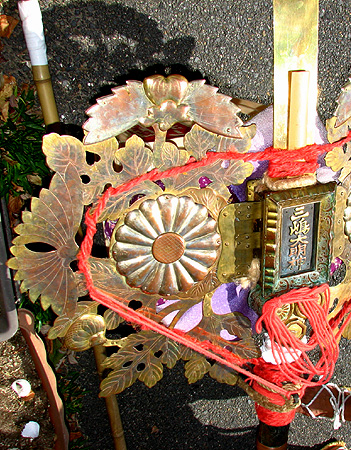

すでに組み上がった菊鉾が寝かされて待機中。

いよいよ巡幸スタート。

鉾差しさんの身長が170~180cm。

それに比べれば、鉾の鈴がぶら下がったところから剣先までが、

それと同等かそれ以上。

そんなに長いものが、頭上高い位置で前後にしなりながら進んでゆくのである。

額裏に「癸未 元禄十六年九月吉日講中」の銘がみえる。

西暦でいうと1703年。およそ、310年前。

祭礼に出る現役剣鉾の中でも、この”菊鉾”は最古参なのである。

毎年、雨に降られる三嶋神社のお祭。やはり、鰻の精がお湿りを好むのかもしれない。

しかし、今年は好天に恵まれて、少し暑いくらいの陽気。

旧渋谷道に入って御旅所へ。

近年、鉾差し巡幸は、各所の祭礼で復活を遂げつつあるが、

吹散りを着けての巡幸風景が見られるのは珍しい。

ここ三嶋神社では、吹散りを垂らした正装での巡幸を、数箇所にわたって見ることが出来る。

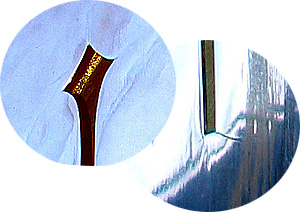

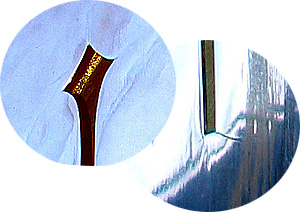

よく撓る剣先である。これでも、最も曲がる瞬間を少し過ぎた辺り。まだまだ撓り曲がっている。

沿道の氏子さんが見つめる中、神輿を先導して巡幸してゆく。

こちらが御旅所。祭礼時に設えられる臨時の祭壇である。

テントの中には、剣鉾が祀られている。

因みに、三嶋神社には三基の剣鉾が伝わっており、

今巡幸中の鉾は菊鉾。御旅所のこの鉾は牡丹鉾。そしてもう一基に松鉾がある。

神輿が御旅所で神事が斎行されている間、暫し小休止。

その後、氏子区域最東端の御旅所から、一気に西に向かって巡幸路を進む。

渋谷通を西へ西へ、。

神使の鰻さんがフタにょろ、御神紋を左右から囲んで描かれている。

なかなか可愛くて大好きな法被なんであります。

馬町の交差点も過ぎて、ここは大和大路通渋谷下ル。

おやっ?と思われる方も居られるかも知れないが、

今年から巡幸路が伸びて、なんと七条大和大路まで進んで折り返し還幸するのである。

右に見えるのは、方広寺大仏殿遺構の大石垣。

豊国さんの前は、鉾を寝かせてしずしずと。

開館なったばかりの平成知新館の前も、ゆるりゆるりと進んでゆきます。

渋谷通の村井煙草があった跡地に建った介護施設前で鉾差しを披露。

みなさん、頭上高くで鳴っている剣鉾が見えているでしょうか。

馬町交差点まで還ってきました。

ここでも、吹散りを着けて正装での巡行。

交差点内を一周。

神輿よりも一足先に神社まで還って来た菊鉾は、神社前で鉾差しを行う。

今年のお祭りは、本当に好天に恵まれた。

巡幸路も延びて、来年がまた楽しみ。

秋の剣鉾祭りのはじまり~!はじまり~!です。

この奥に、三嶋神社が鎮座している。

手前の子供神輿二基の奥に、江戸期に新日吉神宮から譲り受けた大神輿が見える。

すでに組み上がった菊鉾が寝かされて待機中。

いよいよ巡幸スタート。

鉾差しさんの身長が170~180cm。

それに比べれば、鉾の鈴がぶら下がったところから剣先までが、

それと同等かそれ以上。

そんなに長いものが、頭上高い位置で前後にしなりながら進んでゆくのである。

額裏に「癸未 元禄十六年九月吉日講中」の銘がみえる。

西暦でいうと1703年。およそ、310年前。

祭礼に出る現役剣鉾の中でも、この”菊鉾”は最古参なのである。

毎年、雨に降られる三嶋神社のお祭。やはり、鰻の精がお湿りを好むのかもしれない。

しかし、今年は好天に恵まれて、少し暑いくらいの陽気。

旧渋谷道に入って御旅所へ。

近年、鉾差し巡幸は、各所の祭礼で復活を遂げつつあるが、

吹散りを着けての巡幸風景が見られるのは珍しい。

ここ三嶋神社では、吹散りを垂らした正装での巡幸を、数箇所にわたって見ることが出来る。

よく撓る剣先である。これでも、最も曲がる瞬間を少し過ぎた辺り。まだまだ撓り曲がっている。

沿道の氏子さんが見つめる中、神輿を先導して巡幸してゆく。

こちらが御旅所。祭礼時に設えられる臨時の祭壇である。

テントの中には、剣鉾が祀られている。

因みに、三嶋神社には三基の剣鉾が伝わっており、

今巡幸中の鉾は菊鉾。御旅所のこの鉾は牡丹鉾。そしてもう一基に松鉾がある。

神輿が御旅所で神事が斎行されている間、暫し小休止。

その後、氏子区域最東端の御旅所から、一気に西に向かって巡幸路を進む。

渋谷通を西へ西へ、。

神使の鰻さんがフタにょろ、御神紋を左右から囲んで描かれている。

なかなか可愛くて大好きな法被なんであります。

馬町の交差点も過ぎて、ここは大和大路通渋谷下ル。

おやっ?と思われる方も居られるかも知れないが、

今年から巡幸路が伸びて、なんと七条大和大路まで進んで折り返し還幸するのである。

右に見えるのは、方広寺大仏殿遺構の大石垣。

豊国さんの前は、鉾を寝かせてしずしずと。

開館なったばかりの平成知新館の前も、ゆるりゆるりと進んでゆきます。

渋谷通の村井煙草があった跡地に建った介護施設前で鉾差しを披露。

みなさん、頭上高くで鳴っている剣鉾が見えているでしょうか。

馬町交差点まで還ってきました。

ここでも、吹散りを着けて正装での巡行。

交差点内を一周。

神輿よりも一足先に神社まで還って来た菊鉾は、神社前で鉾差しを行う。

今年のお祭りは、本当に好天に恵まれた。

巡幸路も延びて、来年がまた楽しみ。

2012年09月16日

三嶋神社・神幸祭2012 菊鉾が吹散りをつけて巡行

2012年9月16日、澁谷街道・上馬町の三嶋神社で神幸祭が行なわれた。

今年は、一番鉾にあたる菊鉾が、

文化庁の支援により修繕ができて面目を一新した。

傷みのあった剣先は新調となり、錺一式も復調された。

さらに、吹散りも同様に新調されている。

吹散りについては、旧吹散りよりも幅が狭まった。

現在の織機では、旧来と同じ幅で織れる機械がなく、

出来うる限りの幅広で、復元新調を行なった。

『癸未 元禄十六年九月吉日 講中』

http://youtu.be/2DR4KEyGEwM

2012年09月15日

三嶋神社・神幸祭2012 準備着々 新調吹散拝見

去る9月9日、秋の剣鉾祭りシーズンインを控えて、

祭礼日が近づいた神社を回ってみた。

その一つ、最初を飾るのが、渋谷街道・上馬町の三嶋神社。

社務所を覗いたところ、ちょうど神輿の飾付け中だった。

この神輿は、元々は新日吉神宮の旧神輿で、

享保二十年、三嶋神社にやってきた。

その解説は、三嶋神社・神幸祭2010を参照下さい。

その傍らに、吹散りが掛けられていたので、宮司にお願いしたところ、

作業中の手を止めて、広げていただきました。

ありがとうございました。

今回、文化庁の支援により、三嶋神社の一番鉾に当たる”菊鉾”を修繕し、

傷みのあった剣先は新調となり、飾り一式を一新されたとのこと。

さらに、この画像の吹散りも同様に、新調されている。

吹散りについては、旧吹散りよりも幅が狭まったということだったが、

現在の織機では、旧のものと同じ幅で織れる機械がなく、

出来うる限り幅広での復元新調となった。

また、神輿の黒棒(舁き棒)も塗りを新たに修復された。

本祭・神幸祭は、9月16日・13:00に斎行後、神幸列が出発する。

祭礼日が近づいた神社を回ってみた。

その一つ、最初を飾るのが、渋谷街道・上馬町の三嶋神社。

社務所を覗いたところ、ちょうど神輿の飾付け中だった。

この神輿は、元々は新日吉神宮の旧神輿で、

享保二十年、三嶋神社にやってきた。

その解説は、三嶋神社・神幸祭2010を参照下さい。

その傍らに、吹散りが掛けられていたので、宮司にお願いしたところ、

作業中の手を止めて、広げていただきました。

ありがとうございました。

今回、文化庁の支援により、三嶋神社の一番鉾に当たる”菊鉾”を修繕し、

傷みのあった剣先は新調となり、飾り一式を一新されたとのこと。

さらに、この画像の吹散りも同様に、新調されている。

吹散りについては、旧吹散りよりも幅が狭まったということだったが、

現在の織機では、旧のものと同じ幅で織れる機械がなく、

出来うる限り幅広での復元新調となった。

また、神輿の黒棒(舁き棒)も塗りを新たに修復された。

本祭・神幸祭は、9月16日・13:00に斎行後、神幸列が出発する。

2010年09月25日

三嶋神社・神幸祭2010

2010年9月19日・秋の剣鉾祭りの最初が、ここ三嶋神社で執り行われた。

菊鉾・牡丹鉾・松鉾の三基の中から、今年は牡丹鉾が神輿に供奉し、

本神輿・子供神輿を先導する形で、渋谷通を鈴(りん)の音を響かせて、

無事に鉾差し巡幸を終えることができた。

今年の巡幸路が、馬町の交差点からさらに西進して、

つい最近に取り壊しになってしまった、

渋谷通の顔だった旧村井たばこ・馬町工場の跡地前まで神輿は巡幸した。

宮司さんに、今年が御鎮座850年祭だからですか?とお尋ねしたところ、

どうも、渋谷通を通行止めにして巡幸を行なうため、

渋谷通を五条バイパスから降りてくる車が珠数ツナギになってしまう。

そこで、神輿を西に進ませて、一度、車の行列を通すことになったそうだ。

東大路を越えて西は、新日吉神宮の氏子区域になるが、

神宮の方も快く了承されて、巡幸路の延長が実現した。

清閑寺・山王神社の際まで神輿が上がってきた。

ここに見えるテントの中で、もう一基の菊鉾が当家飾りをされている。

素晴らしい晴天の中、牡丹鉾が差されている。

これで、今秋の剣鉾祭りがいよいよ始まった。

正林寺を背景にして、神幸列は渋谷通を上馬町から下馬町へと進んでいく。

三嶋神社の三基の剣鉾は、以前からも鉾差しさんにお聞きしているように、

傷みが激しく、三基それぞれの使える部分を合わせて巡幸に供奉している。

棹の棗(なつめ・打金)部分が、元々は銅線を巻き付けている部分に着いていた。

つまり、鈴(りん)吊り棒から棗までの寸法が短かった。

それを、長くすることで鈴の縄を長くして、剣先が前後にしなる振幅と鈴の前後の振幅のリズムを合わせている。

このことは、別項で詳しく書かなくてはならないが、

江戸後期以降に始まったと思われる、鉾差し技術の変化によって、

剣鉾の仕様に修正を加えて、巡幸に臨んでいるのだ。

棹が微妙に、しなっているのが分かる。

総重量・約30キロの8割以上が鉾頭に集中するため、建て起こしには細心の注意が必要なのだ。

力任せに起こしてはいけない。

勢いを付けすぎれば、棹が重さに耐えられず、悲鳴を上げることになる。

神輿が村井たばこから折り返して、馬町の交差点まで還ってきた。

最近まであった、交差点の南東角の古い建物が綺麗に無くなっていた。

道理で、交差点の雰囲気が違って見えるはずだ。

東山小学校で小休止。

明治2年に創立した貞教小学校と修道小学校が、平成14年に統合されて、

東山小学校となったのだ。道理で、あまり聞いたことが無かったわけだ。

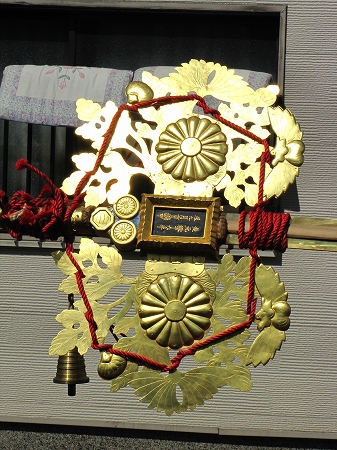

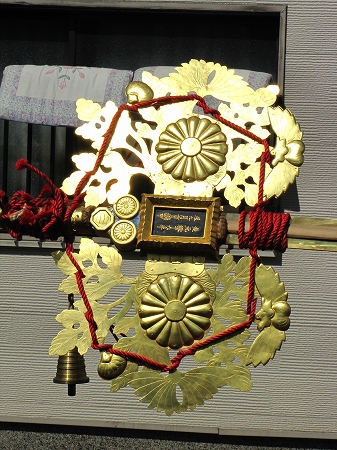

これは、三嶋神社本神輿の平瓔珞(ひらようらく)である。

この神輿は、実は新日吉神宮の旧神輿で、享保二十年から買い受けているのである。

その名残りが、この瓔珞に見ることができる。

日吉上七社の御神紋が、錺の中に含まれているのだ。

新日吉神宮は、近江坂本・日吉大社の御祭神を勧請している。

日吉上七社とは、大宮・二宮・聖真子・八王子・客人・十禅師・三宮のことである。

その詳細は、以下の通りである。

大宮=西本宮(大己貴神) → 御神紋「牡丹」

二宮=東本宮(大山咋神) → 御神紋「立葵」

聖真子=宇佐宮(田心姫神) → 御神紋「橘」

八王子=牛尾宮(大山咋神荒魂) → 御神紋「菊」

客人=白山宮(菊理姫神) → 御神紋「三本杉」

十禅師=樹下宮(鴨玉依姫神) → 御神紋「輪宝」

三宮=三宮宮(鴨玉依姫神荒魂) → 御神紋「桐のとう」

【御神紋・牡丹】

【御神紋・立葵】

【御神紋・橘、 菊】

【御神紋・三本杉】

【御神紋・輪宝】

【御神紋・桐のとう】

小休止を終えて、出発。

神輿よりも、グンと先行して剣鉾が進む。

神輿は、小学校から神社へ還幸するまでが、ゆっくりと進む。

還ってしまうまでに、散々舁いて舁いて、充分に神輿を堪能してから還るのである。

その点は、剣鉾はアッサリしたもので、どんどん進む。

概して、剣鉾・鉾差しはあまり粘らないのである。

三嶋神社まで還ってきた。

鉾はすぐさま分解される。

菊鉾の棹。菊の紋が見える。箱は、松鉾の錺箱と思われるが、下村町の名が見える。

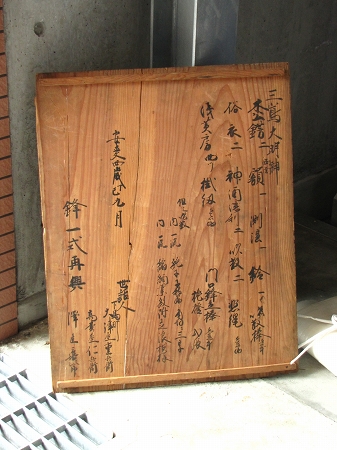

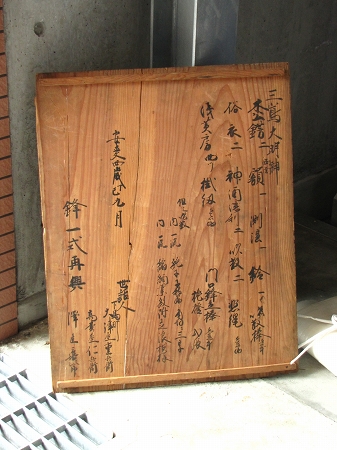

箱の蓋表に、文字が書かれている。

画像処理をして、少しは見えるようにしてみた。

「安政四 丁己 年九月吉日 纈?子 吹散 壹流」

左は、御寄進者の名が書かれているようだ。

安政四年に松鉾が再興されていることがわかる。

鉾の部品から、衣装や提灯まで、事細かに書かれているが、

剣先の記述がない。

去年のお祭りの際、宮司がお話になっていたが、

菊鉾が3基のなかで最も古く、二番鉾の獅子牡丹鉾が文化年間(1804~1817)、

この三番鉾・松鉾はそれに準じるとのことだったが、

それがつまり、安政四年ということになる。

今回使われていた剣先の剣尻に、安政五年戊午の銘。

これは、松鉾の剣先か。

剣尻は、折れ補修跡か、延長加工か。

今までは、折れの補修と考えがちであったが、

前述した、鉾差し技術の変遷による、剣鉾の改良・延長加工の跡とも考えられる。

三嶋神社の氏子区域の最東端に飾られていた、菊鉾の片付けに入る。

この鉾は、去年の9月の「泉涌寺 奉祝 今上陛下御即位20年」に奉賛している。

この菊鉾には、元禄十六年九月の銘が見える。

鉾差し技術の革新があった以前の姿を残しているものと思われる。

現在、鉾差し巡幸に使われている剣先に比べてみると、圧倒的に短いことがわかる。

剣尻の銘は、補修のために見えなくなっているが、

剣先仕様からすると、元禄十六年の造立時のものとも考えられる。

さらに注目は、剣尻は延長加工を2度ほど繰り返している。

この剣尻延長は、短い剣先を少しでも長くして差す方法で、

額の上面や下面に、縄で編んだ座布団を噛ませ、剣先が大きくゆっくりと振幅するように保つのである。

そのためには、剣尻が長くないと、棹の先端穴に刺さる剣尻が足りなくなってしまう。

これは、剣尻が折れてしまったか、折れる危険があったために、元々の剣尻は取り除かれ、

その代わりに、鉄板で前後から剣の下端をサンドイッチにして、従来の剣尻の長さで補修をした。

その後に、さらに剣尻の延長加工を施したのかもしれない。

しかし、元の剣尻が折れそうになったのは何故なのだろうか。

去年に撮影しているが、風切り穴の部分には金属疲労によるひび割れが見られ、

鉾差し巡幸に使われ続けていたことがわかるのである。

現在の鉾差しの形態からすると、とても使える長さではない。

つまり、短すぎるのだ。この長さでは、前後の振幅のスピードが合わないのである。

明らかに、江戸中期以前の鉾差しの形態が異なることを想像させるものである。

菊鉾・牡丹鉾・松鉾の三基の中から、今年は牡丹鉾が神輿に供奉し、

本神輿・子供神輿を先導する形で、渋谷通を鈴(りん)の音を響かせて、

無事に鉾差し巡幸を終えることができた。

今年の巡幸路が、馬町の交差点からさらに西進して、

つい最近に取り壊しになってしまった、

渋谷通の顔だった旧村井たばこ・馬町工場の跡地前まで神輿は巡幸した。

宮司さんに、今年が御鎮座850年祭だからですか?とお尋ねしたところ、

どうも、渋谷通を通行止めにして巡幸を行なうため、

渋谷通を五条バイパスから降りてくる車が珠数ツナギになってしまう。

そこで、神輿を西に進ませて、一度、車の行列を通すことになったそうだ。

東大路を越えて西は、新日吉神宮の氏子区域になるが、

神宮の方も快く了承されて、巡幸路の延長が実現した。

清閑寺・山王神社の際まで神輿が上がってきた。

ここに見えるテントの中で、もう一基の菊鉾が当家飾りをされている。

素晴らしい晴天の中、牡丹鉾が差されている。

これで、今秋の剣鉾祭りがいよいよ始まった。

正林寺を背景にして、神幸列は渋谷通を上馬町から下馬町へと進んでいく。

三嶋神社の三基の剣鉾は、以前からも鉾差しさんにお聞きしているように、

傷みが激しく、三基それぞれの使える部分を合わせて巡幸に供奉している。

棹の棗(なつめ・打金)部分が、元々は銅線を巻き付けている部分に着いていた。

つまり、鈴(りん)吊り棒から棗までの寸法が短かった。

それを、長くすることで鈴の縄を長くして、剣先が前後にしなる振幅と鈴の前後の振幅のリズムを合わせている。

このことは、別項で詳しく書かなくてはならないが、

江戸後期以降に始まったと思われる、鉾差し技術の変化によって、

剣鉾の仕様に修正を加えて、巡幸に臨んでいるのだ。

棹が微妙に、しなっているのが分かる。

総重量・約30キロの8割以上が鉾頭に集中するため、建て起こしには細心の注意が必要なのだ。

力任せに起こしてはいけない。

勢いを付けすぎれば、棹が重さに耐えられず、悲鳴を上げることになる。

神輿が村井たばこから折り返して、馬町の交差点まで還ってきた。

最近まであった、交差点の南東角の古い建物が綺麗に無くなっていた。

道理で、交差点の雰囲気が違って見えるはずだ。

東山小学校で小休止。

明治2年に創立した貞教小学校と修道小学校が、平成14年に統合されて、

東山小学校となったのだ。道理で、あまり聞いたことが無かったわけだ。

これは、三嶋神社本神輿の平瓔珞(ひらようらく)である。

この神輿は、実は新日吉神宮の旧神輿で、享保二十年から買い受けているのである。

その名残りが、この瓔珞に見ることができる。

日吉上七社の御神紋が、錺の中に含まれているのだ。

新日吉神宮は、近江坂本・日吉大社の御祭神を勧請している。

日吉上七社とは、大宮・二宮・聖真子・八王子・客人・十禅師・三宮のことである。

その詳細は、以下の通りである。

大宮=西本宮(大己貴神) → 御神紋「牡丹」

二宮=東本宮(大山咋神) → 御神紋「立葵」

聖真子=宇佐宮(田心姫神) → 御神紋「橘」

八王子=牛尾宮(大山咋神荒魂) → 御神紋「菊」

客人=白山宮(菊理姫神) → 御神紋「三本杉」

十禅師=樹下宮(鴨玉依姫神) → 御神紋「輪宝」

三宮=三宮宮(鴨玉依姫神荒魂) → 御神紋「桐のとう」

【御神紋・牡丹】

【御神紋・立葵】

【御神紋・橘、 菊】

【御神紋・三本杉】

【御神紋・輪宝】

【御神紋・桐のとう】

小休止を終えて、出発。

神輿よりも、グンと先行して剣鉾が進む。

神輿は、小学校から神社へ還幸するまでが、ゆっくりと進む。

還ってしまうまでに、散々舁いて舁いて、充分に神輿を堪能してから還るのである。

その点は、剣鉾はアッサリしたもので、どんどん進む。

概して、剣鉾・鉾差しはあまり粘らないのである。

三嶋神社まで還ってきた。

鉾はすぐさま分解される。

菊鉾の棹。菊の紋が見える。箱は、松鉾の錺箱と思われるが、下村町の名が見える。

箱の蓋表に、文字が書かれている。

画像処理をして、少しは見えるようにしてみた。

「安政四 丁己 年九月吉日 纈?子 吹散 壹流」

左は、御寄進者の名が書かれているようだ。

安政四年に松鉾が再興されていることがわかる。

鉾の部品から、衣装や提灯まで、事細かに書かれているが、

剣先の記述がない。

去年のお祭りの際、宮司がお話になっていたが、

菊鉾が3基のなかで最も古く、二番鉾の獅子牡丹鉾が文化年間(1804~1817)、

この三番鉾・松鉾はそれに準じるとのことだったが、

それがつまり、安政四年ということになる。

今回使われていた剣先の剣尻に、安政五年戊午の銘。

これは、松鉾の剣先か。

剣尻は、折れ補修跡か、延長加工か。

今までは、折れの補修と考えがちであったが、

前述した、鉾差し技術の変遷による、剣鉾の改良・延長加工の跡とも考えられる。

三嶋神社の氏子区域の最東端に飾られていた、菊鉾の片付けに入る。

この鉾は、去年の9月の「泉涌寺 奉祝 今上陛下御即位20年」に奉賛している。

この菊鉾には、元禄十六年九月の銘が見える。

鉾差し技術の革新があった以前の姿を残しているものと思われる。

現在、鉾差し巡幸に使われている剣先に比べてみると、圧倒的に短いことがわかる。

剣尻の銘は、補修のために見えなくなっているが、

剣先仕様からすると、元禄十六年の造立時のものとも考えられる。

さらに注目は、剣尻は延長加工を2度ほど繰り返している。

この剣尻延長は、短い剣先を少しでも長くして差す方法で、

額の上面や下面に、縄で編んだ座布団を噛ませ、剣先が大きくゆっくりと振幅するように保つのである。

そのためには、剣尻が長くないと、棹の先端穴に刺さる剣尻が足りなくなってしまう。

これは、剣尻が折れてしまったか、折れる危険があったために、元々の剣尻は取り除かれ、

その代わりに、鉄板で前後から剣の下端をサンドイッチにして、従来の剣尻の長さで補修をした。

その後に、さらに剣尻の延長加工を施したのかもしれない。

しかし、元の剣尻が折れそうになったのは何故なのだろうか。

去年に撮影しているが、風切り穴の部分には金属疲労によるひび割れが見られ、

鉾差し巡幸に使われ続けていたことがわかるのである。

現在の鉾差しの形態からすると、とても使える長さではない。

つまり、短すぎるのだ。この長さでは、前後の振幅のスピードが合わないのである。

明らかに、江戸中期以前の鉾差しの形態が異なることを想像させるものである。

2009年09月22日

三嶋神社『神幸祭』 2009年9月20日

剣鉾・秋祭りのトップを切って、

ここ三嶋神社の神幸祭が好天に恵まれた9月20日執り行われました。

毎年、雨がよく降る三嶋の祭礼ですが、今年はビックリするような秋晴れで、

天気が良過ぎて暑いくらいでした。

先日からの台風の余波で風が強く、

少々、風にあおられる場面もあったとのことでした。

”あったとのことでした”と、また聞きの様な表現になってしまってますが、

残念なことに、鉾差を見ることができなかったのです。

今年から子供神輿の先導として剣鉾が付くことになり、

12時00分から1時間程で巡幸を終えてしまわれていたのです。

駆けつけた時間が午後1時。タッチの差で終わっていました。

それに、なんと吹散りを着けての巡幸だったそうです。

何とも無念でしたが、来年こそはリベンジです。

ご覧の様に、今年は3基ある内の菊鉾が供奉しました。

22日の泉涌寺での”奉祝今上陛下御即位20年・剣鉾奉賛”でも、

三嶋神社からはこの菊鉾が出るとのお話でした。

長柄は、去年と同じものですが、もともと菊鉾の長柄ですから、

これが本来の姿というわけです。

昔から代々、永きに渡り鉾差しの技を受け継ぐ鉾差しの方々です。

三嶋神社の御神紋を中央に、両脇を鰻が描かれた法被がとても可愛いです。

大放生祭を執り行い、うなぎの供養が行われることで有名。

それで、鰻が描かれているのです。

三嶋神社の宮司にお聞きしたところ、

この菊鉾が一番鉾を務め、続く二番鉾が獅子牡丹鉾、三番鉾が松鉾とのことでした。

この十六菊の御紋からもわかる通り、皇室とも縁の深い妙法院門跡の御寄附です。

鉾差しさんに、しばし持ったままストップしていただきました。ありがとうございました。

おかげで、しっかり撮れた製作年月の銘。

「癸未(みずのとひつじ)・元禄十六年(1703年)九月吉日」の銘が見えます。

この菊鉾が3基のなかで最も古く、二番鉾の獅子牡丹鉾が文化年間(1804~1817)、

三番鉾・松鉾はそれに準じるとのお話でした。

ただ、その松鉾は、痛みが相当進んでおり、

残念ながら、すぐに差せる様なコンディションではないとのことでした。

上馬町の神社前から渋谷街道をさらに東へ行って、

旧道を進んだところに剣鉾の当家飾りがありました。

去年巡幸に出た獅子牡丹鉾のお飾りです。

吹散りも飾られていました。

三嶋神社の御神紋。

獅子牡丹の牡丹の紋。

馬町交差点まで降りた神輿が戻ってきた。

東山小学校に入って小休止。

輿丁の中に、粟田神輿会の方がおられた。

背中に、18基の剣鉾の名がプリントされている。カッコよろしなぁ~。

ただ、この方曰く「剣鉾の名前が2ヶ所間違うてんねん。」

さあ、間違い探しのクイズです。

2ヶ所はどこかわかる人はコメント下さい。

さあ出発して、神社まであと僅か。

上馬町の交差点から神社・社務所前へ入って、思う存分に神輿が練られていました。

獅子牡丹鉾の鉾当家飾りの片付けが始まりました。

お手伝いもしながら、撮影させていただきました。

トラックに載せて、神社へ持って帰られました。

この片付けの時、宮司に伺うことが出来たのですが、

三嶋神社の剣鉾3基の”まねき(剣先)”とも、この画像の獅子牡丹鉾の様に、

少し短めの寸法のものなのだそうです。

現在の感覚では、一般的に留守鉾や荷鉾の剣先の長さに相当します。

つまり、この長さの剣先になってくると、剣を前後に振って鈴を往復で鳴らす差し方である、

現在の鉾差スタイルでは差すことができないのです。

振り子の原理と同じく、剣先が短いと振幅のリズムが早くなってしまい、

鈴の往復のリズムと調子が合わなくなってしまうのです。

前に、粟田神社拝殿竣功奉告祭の記事でも書きましたが、

剣鉾が長大化してゆく経過を見るようだと。

◆これは一つの仮定ですが、箇条書きで羅列してみます。

A)江戸時代のある時期までは、剣先は然程長いものではなかった。

B)よって、江戸時代のある時期までは、鉾の差し方が現在とは異なっていた。

C)現在、留守鉾といわれて飾るのみになっている剣先の短い剣鉾たちも、

昔は当時の差し方で巡幸に出ていた。

D)現在、荷鉾化している剣鉾たちは、新しい差し方に移行するのを望まず、

古来の短い剣先の姿を残す方を選択した。

ところが、差し手である鉾差しの意識は、現在の剣先を大きく前後にしならせながら、

鈴を前後で鳴らすスタイルを好む者が、時代とともに増えたいった。

つまり、技の冴えを披露できる華やかな差し方が鉾差にも好まれ、台頭する結果となった。

そのことで、短い剣先を持った剣鉾を差す鉾差しがどんどん減り、

その差し方や技術そのものが消えていった。

そして残った短い剣先の剣鉾は、荷鉾となるか巡幸には出ない居祭りとなっていった。

E)洛中の神社祭礼では、そういった鉾差し技術の変化が起こったが、

その洛中の祭礼に鉾差を供給していた地域(一乗寺から吉田・鹿ケ谷にかけて)でも、

剣鉾は必然的に長大化することとなった。

F)昔から地元で鉾差を行い、かつ都へ鉾差を供給もしていなかった地域は、

その影響を受けることなく、古い鉾差しの姿を伝え残しながら、

独自の発展をしていったのではないか。

具体的には、嵯峨祭や梅ケ畑の平岡八幡宮、旧京北町の山国神社、

さらに大津市瀬田の若松神社に見られる鉾差しがそれではないか。

江戸期の名所図会や各祭礼絵図などでは、

現在は荷鉾となっている今宮神社や上御霊神社の剣先の短い剣鉾の全てが、

鉾差しによって差されて巡幸している姿が多く残っている。

その絵図に描かれている鉾差しの腕の形や長柄の持ち方が、

嵯峨祭や山国神社のそれと酷似している。

特徴的なのは、長柄を持つ両手の内、上方の手の位置が頭よりも高い。

また、この獅子牡丹鉾の剣先も、短い剣先にも関わらず、

下記画像のように、充分に使い込まれることで発生するクラック(ひび割れ)が見て取れる。

このクラックは、切り込みの角部分が金属疲労を起こし次第に進行して行くが、

切り込みの角に振動が集中することで、

曲げの負荷を繰り返し掛け続けるのと同じ現象を生み、

耐え切れなくなった金属部材がひび割れを発生させる。

◆三嶋神社

京都府京都市東山区渋谷通り東大路東入上馬町

ここ三嶋神社の神幸祭が好天に恵まれた9月20日執り行われました。

毎年、雨がよく降る三嶋の祭礼ですが、今年はビックリするような秋晴れで、

天気が良過ぎて暑いくらいでした。

先日からの台風の余波で風が強く、

少々、風にあおられる場面もあったとのことでした。

”あったとのことでした”と、また聞きの様な表現になってしまってますが、

残念なことに、鉾差を見ることができなかったのです。

今年から子供神輿の先導として剣鉾が付くことになり、

12時00分から1時間程で巡幸を終えてしまわれていたのです。

駆けつけた時間が午後1時。タッチの差で終わっていました。

それに、なんと吹散りを着けての巡幸だったそうです。

何とも無念でしたが、来年こそはリベンジです。

ご覧の様に、今年は3基ある内の菊鉾が供奉しました。

22日の泉涌寺での”奉祝今上陛下御即位20年・剣鉾奉賛”でも、

三嶋神社からはこの菊鉾が出るとのお話でした。

長柄は、去年と同じものですが、もともと菊鉾の長柄ですから、

これが本来の姿というわけです。

昔から代々、永きに渡り鉾差しの技を受け継ぐ鉾差しの方々です。

三嶋神社の御神紋を中央に、両脇を鰻が描かれた法被がとても可愛いです。

大放生祭を執り行い、うなぎの供養が行われることで有名。

それで、鰻が描かれているのです。

三嶋神社の宮司にお聞きしたところ、

この菊鉾が一番鉾を務め、続く二番鉾が獅子牡丹鉾、三番鉾が松鉾とのことでした。

この十六菊の御紋からもわかる通り、皇室とも縁の深い妙法院門跡の御寄附です。

鉾差しさんに、しばし持ったままストップしていただきました。ありがとうございました。

おかげで、しっかり撮れた製作年月の銘。

「癸未(みずのとひつじ)・元禄十六年(1703年)九月吉日」の銘が見えます。

この菊鉾が3基のなかで最も古く、二番鉾の獅子牡丹鉾が文化年間(1804~1817)、

三番鉾・松鉾はそれに準じるとのお話でした。

ただ、その松鉾は、痛みが相当進んでおり、

残念ながら、すぐに差せる様なコンディションではないとのことでした。

上馬町の神社前から渋谷街道をさらに東へ行って、

旧道を進んだところに剣鉾の当家飾りがありました。

去年巡幸に出た獅子牡丹鉾のお飾りです。

吹散りも飾られていました。

三嶋神社の御神紋。

獅子牡丹の牡丹の紋。

馬町交差点まで降りた神輿が戻ってきた。

東山小学校に入って小休止。

輿丁の中に、粟田神輿会の方がおられた。

背中に、18基の剣鉾の名がプリントされている。カッコよろしなぁ~。

ただ、この方曰く「剣鉾の名前が2ヶ所間違うてんねん。」

さあ、間違い探しのクイズです。

2ヶ所はどこかわかる人はコメント下さい。

さあ出発して、神社まであと僅か。

上馬町の交差点から神社・社務所前へ入って、思う存分に神輿が練られていました。

獅子牡丹鉾の鉾当家飾りの片付けが始まりました。

お手伝いもしながら、撮影させていただきました。

トラックに載せて、神社へ持って帰られました。

この片付けの時、宮司に伺うことが出来たのですが、

三嶋神社の剣鉾3基の”まねき(剣先)”とも、この画像の獅子牡丹鉾の様に、

少し短めの寸法のものなのだそうです。

現在の感覚では、一般的に留守鉾や荷鉾の剣先の長さに相当します。

つまり、この長さの剣先になってくると、剣を前後に振って鈴を往復で鳴らす差し方である、

現在の鉾差スタイルでは差すことができないのです。

振り子の原理と同じく、剣先が短いと振幅のリズムが早くなってしまい、

鈴の往復のリズムと調子が合わなくなってしまうのです。

前に、粟田神社拝殿竣功奉告祭の記事でも書きましたが、

剣鉾が長大化してゆく経過を見るようだと。

◆これは一つの仮定ですが、箇条書きで羅列してみます。

A)江戸時代のある時期までは、剣先は然程長いものではなかった。

B)よって、江戸時代のある時期までは、鉾の差し方が現在とは異なっていた。

C)現在、留守鉾といわれて飾るのみになっている剣先の短い剣鉾たちも、

昔は当時の差し方で巡幸に出ていた。

D)現在、荷鉾化している剣鉾たちは、新しい差し方に移行するのを望まず、

古来の短い剣先の姿を残す方を選択した。

ところが、差し手である鉾差しの意識は、現在の剣先を大きく前後にしならせながら、

鈴を前後で鳴らすスタイルを好む者が、時代とともに増えたいった。

つまり、技の冴えを披露できる華やかな差し方が鉾差にも好まれ、台頭する結果となった。

そのことで、短い剣先を持った剣鉾を差す鉾差しがどんどん減り、

その差し方や技術そのものが消えていった。

そして残った短い剣先の剣鉾は、荷鉾となるか巡幸には出ない居祭りとなっていった。

E)洛中の神社祭礼では、そういった鉾差し技術の変化が起こったが、

その洛中の祭礼に鉾差を供給していた地域(一乗寺から吉田・鹿ケ谷にかけて)でも、

剣鉾は必然的に長大化することとなった。

F)昔から地元で鉾差を行い、かつ都へ鉾差を供給もしていなかった地域は、

その影響を受けることなく、古い鉾差しの姿を伝え残しながら、

独自の発展をしていったのではないか。

具体的には、嵯峨祭や梅ケ畑の平岡八幡宮、旧京北町の山国神社、

さらに大津市瀬田の若松神社に見られる鉾差しがそれではないか。

江戸期の名所図会や各祭礼絵図などでは、

現在は荷鉾となっている今宮神社や上御霊神社の剣先の短い剣鉾の全てが、

鉾差しによって差されて巡幸している姿が多く残っている。

その絵図に描かれている鉾差しの腕の形や長柄の持ち方が、

嵯峨祭や山国神社のそれと酷似している。

特徴的なのは、長柄を持つ両手の内、上方の手の位置が頭よりも高い。

また、この獅子牡丹鉾の剣先も、短い剣先にも関わらず、

下記画像のように、充分に使い込まれることで発生するクラック(ひび割れ)が見て取れる。

このクラックは、切り込みの角部分が金属疲労を起こし次第に進行して行くが、

切り込みの角に振動が集中することで、

曲げの負荷を繰り返し掛け続けるのと同じ現象を生み、

耐え切れなくなった金属部材がひび割れを発生させる。

◆三嶋神社

京都府京都市東山区渋谷通り東大路東入上馬町

2008年09月28日

三嶋神社『神幸祭』 2008年9月21日

去る9月21日、晴明さんのお祭に先んずること2日、

こちら「三嶋神社」の神幸祭が執り行われました。

秋祭りの中で、剣鉾が出るお祭の初っ端ということで、またまた剣鉾シーズンの到来なのです。

ちょっと動画が縦に25%位つぶれてしまっています。

場所は、渋谷通東山・馬町の交差点を東へ登って一つ目の信号、

交番のある交差点を北に入って大きなマンションの裏側にある神社です。

三嶋神社の剣鉾は3基あって、今回お祭に出た【牡丹鉾】の他、

【菊鉾】【松鉾】が現存しています。

しかし、老朽化による痛みが激しく、鉾差しさんに聞いたところでは、

3基の鉾のいいところを集めて、牡丹鉾を巡幸参加できる状態にしているとのことでした。

牡丹に阿形吽形一対の獅子が左右に躍っている、なかなか立派な鉾ですね。

痛みが激しいので、棹は菊鉾のものを使っているとのことでした。

それでも、例に漏れず、

棗(なつめ・鈴(りん)が当たる打金)部分と鈴吊り棒のあたりの痛みがひどくて、

何度も打ち変え打ち変えした跡があって厳しい状態でした。

駆けつけたとき、巡幸はすでに東半分終わっていて、

神輿が追いついてくるまでの間、先行する剣鉾は交番を南に入ったところで小休止中でした。

三嶋神社の神使が”鰻”ですから、神紋に鰻をあしらった法被の柄になっています。

とてもユニークで、可愛いデザインです。

一基の剣鉾に三人の鉾差し。

六匹の鰻が、鉾差しさんの背中で泳いでいます。

マネキ(剣先)の補修跡が痛々しいです。

剣鉾は、マネキを前後にしならせて巡幸しますが、

その為に、マネキの風切り穴のところから、金属疲労によるクラックが横向きに入りやすく、

そのまま使い続ければ、その部分から折れてしまうのです。

この補修跡は、各所の剣鉾にも見られますが、

この様な金属疲労によるものと、

以前はもう一つ、違った原因で剣先を傷めることが多かったようです。

それは、昔は街路の架線に裸電線が使われていた時代があり、

それに触れた剣先がショ-トして、その部分が一瞬に溶けてしまうといった事故でした。

マネキをよーく観察すると、明らかに溶けた跡を残すものが、

各所の祭礼で観ることができます。

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

近年までここ三嶋神社には、剣鉾があることは知られていませんでした。

当然、神社の方でも、認識がなかったというのが現状だったのです。

それが、6年ほど前になりますが、ここに来られている鉾差しさんが、

夜に鉾差しの練習をされていたときのことです。

本当に偶然ですが、三嶋神社の宮司さんがその場を通りかかられたそうです。

そうして、その剣鉾を見て、「これは何というものなのですか」と、尋ねられたそうです。

話をよくよくしていく内に、その宮司さんの神社、つまり三嶋神社の蔵に、

どうも、これによく似たものが、バラバラで収まっているというのです。

それならば一度、お伺いして拝見させて下さい、ということになり、

いざ、蔵に入ってみると、まさしく剣鉾だったという訳です。

それも3基も有ったという、非常にうれしい剣鉾の大発見となりました。

ただ、先にも書きましたが、3基とも痛みが相当進んでおり、

特に【松鉾】の痛みは激しく、3基揃って巡幸に参加は、到底不可能な状態でした。

氏子区域は、渋谷通を中心にして、

東は清閑寺町の区域境・南は今熊野町区域境・西は東山通・北は1号線。

上馬町・下馬町・常盤町・瓦役町のこの四ヶ町が氏子区域になるかな。

ここは調査不足です。

神輿が追いついてきたので、いざいざ出発です。

上馬町から下馬町へ神幸列は進んでゆきますが、空の雲行きが怪しくなってきました。

さらに雷も鳴り出したので、避雷針そのものの剣鉾は、

残念ながら、ここで急遽、巡幸を終了ということになりました。

マンション下のガレージに駆け込んだが早いか、激しい雨が降り出しました。

剣鉾は、すぐに縄を解いて、解体に入ります。

棹は、【菊鉾】のものを使っているとのことでしたが、「菊の御紋」が入っています。

剣尻(けんじり・剣の根元)を差す口にも痛みが見られ、

鈴吊り棒からナツメに掛けての緩みは、銅針金を巻き込んで補強してありました。

また、塗りも相当痛んでいて、ひび割れから湿気が入って、

それが原因で塗りが浮き出して、さらに剥がれを招いています。

三嶋大明神の神額。表裏ともに、三嶋大明神と入っていました。

すぐ右上に見える”受金”には、やはり「菊の御紋」が入っており、

菊鉾のものを使っていると思われます。

今年のお祭は、天気がもう一つで、最後にとうとう雨に降られてしまいました。

来年は、いいお天気に恵まれますように。

◆三嶋神社(本宮)◆

※三嶋神社祈願所は、東山区本町十一丁目・瀧尾神社境内にあります。

こちら「三嶋神社」の神幸祭が執り行われました。

秋祭りの中で、剣鉾が出るお祭の初っ端ということで、またまた剣鉾シーズンの到来なのです。

ちょっと動画が縦に25%位つぶれてしまっています。

場所は、渋谷通東山・馬町の交差点を東へ登って一つ目の信号、

交番のある交差点を北に入って大きなマンションの裏側にある神社です。

三嶋神社の剣鉾は3基あって、今回お祭に出た【牡丹鉾】の他、

【菊鉾】【松鉾】が現存しています。

しかし、老朽化による痛みが激しく、鉾差しさんに聞いたところでは、

3基の鉾のいいところを集めて、牡丹鉾を巡幸参加できる状態にしているとのことでした。

牡丹に阿形吽形一対の獅子が左右に躍っている、なかなか立派な鉾ですね。

痛みが激しいので、棹は菊鉾のものを使っているとのことでした。

それでも、例に漏れず、

棗(なつめ・鈴(りん)が当たる打金)部分と鈴吊り棒のあたりの痛みがひどくて、

何度も打ち変え打ち変えした跡があって厳しい状態でした。

駆けつけたとき、巡幸はすでに東半分終わっていて、

神輿が追いついてくるまでの間、先行する剣鉾は交番を南に入ったところで小休止中でした。

三嶋神社の神使が”鰻”ですから、神紋に鰻をあしらった法被の柄になっています。

とてもユニークで、可愛いデザインです。

一基の剣鉾に三人の鉾差し。

六匹の鰻が、鉾差しさんの背中で泳いでいます。

マネキ(剣先)の補修跡が痛々しいです。

剣鉾は、マネキを前後にしならせて巡幸しますが、

その為に、マネキの風切り穴のところから、金属疲労によるクラックが横向きに入りやすく、

そのまま使い続ければ、その部分から折れてしまうのです。

この補修跡は、各所の剣鉾にも見られますが、

この様な金属疲労によるものと、

以前はもう一つ、違った原因で剣先を傷めることが多かったようです。

それは、昔は街路の架線に裸電線が使われていた時代があり、

それに触れた剣先がショ-トして、その部分が一瞬に溶けてしまうといった事故でした。

マネキをよーく観察すると、明らかに溶けた跡を残すものが、

各所の祭礼で観ることができます。

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

近年までここ三嶋神社には、剣鉾があることは知られていませんでした。

当然、神社の方でも、認識がなかったというのが現状だったのです。

それが、6年ほど前になりますが、ここに来られている鉾差しさんが、

夜に鉾差しの練習をされていたときのことです。

本当に偶然ですが、三嶋神社の宮司さんがその場を通りかかられたそうです。

そうして、その剣鉾を見て、「これは何というものなのですか」と、尋ねられたそうです。

話をよくよくしていく内に、その宮司さんの神社、つまり三嶋神社の蔵に、

どうも、これによく似たものが、バラバラで収まっているというのです。

それならば一度、お伺いして拝見させて下さい、ということになり、

いざ、蔵に入ってみると、まさしく剣鉾だったという訳です。

それも3基も有ったという、非常にうれしい剣鉾の大発見となりました。

ただ、先にも書きましたが、3基とも痛みが相当進んでおり、

特に【松鉾】の痛みは激しく、3基揃って巡幸に参加は、到底不可能な状態でした。

氏子区域は、渋谷通を中心にして、

東は清閑寺町の区域境・南は今熊野町区域境・西は東山通・北は1号線。

上馬町・下馬町・常盤町・瓦役町のこの四ヶ町が氏子区域になるかな。

ここは調査不足です。

神輿が追いついてきたので、いざいざ出発です。

上馬町から下馬町へ神幸列は進んでゆきますが、空の雲行きが怪しくなってきました。

さらに雷も鳴り出したので、避雷針そのものの剣鉾は、

残念ながら、ここで急遽、巡幸を終了ということになりました。

マンション下のガレージに駆け込んだが早いか、激しい雨が降り出しました。

剣鉾は、すぐに縄を解いて、解体に入ります。

棹は、【菊鉾】のものを使っているとのことでしたが、「菊の御紋」が入っています。

剣尻(けんじり・剣の根元)を差す口にも痛みが見られ、

鈴吊り棒からナツメに掛けての緩みは、銅針金を巻き込んで補強してありました。

また、塗りも相当痛んでいて、ひび割れから湿気が入って、

それが原因で塗りが浮き出して、さらに剥がれを招いています。

三嶋大明神の神額。表裏ともに、三嶋大明神と入っていました。

すぐ右上に見える”受金”には、やはり「菊の御紋」が入っており、

菊鉾のものを使っていると思われます。

今年のお祭は、天気がもう一つで、最後にとうとう雨に降られてしまいました。

来年は、いいお天気に恵まれますように。

◆三嶋神社(本宮)◆

※三嶋神社祈願所は、東山区本町十一丁目・瀧尾神社境内にあります。