2009年12月11日

剣鉾祭による賑わい事業 11月23日

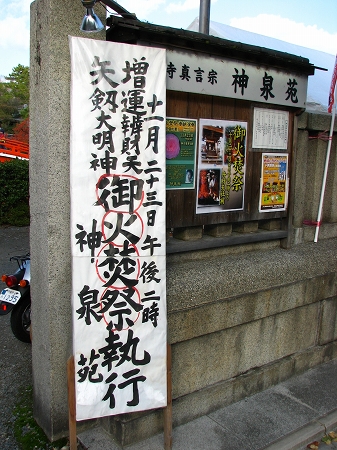

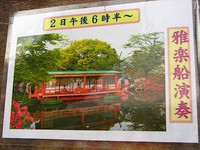

去る11月23日、祇園祭の原点といわれる神泉苑において、

神泉苑と京都二条城城下町振興会が中心となって、

剣鉾による”地域賑わい創出イベント”が行われました。

※左より「金鵄(きんし)鉾」「龍王鉾」「旭日(きょくじつ)鉾」のミニチュア子供剣鉾。

行事内容は、子供剣鉾を製作して、そのお披露目が行うというものです。

ここ神泉苑では、5月の神泉苑祭に3基の剣鉾/龍王鉾・金鵄鉾・旭日鉾(日章鉾)が

お飾りされます。そのミニチュア版を作られたようです。

将来的には66本まで製作を考えておられるとのことです。

また、神泉苑境内にお祀りされている”矢劔大明神”と”増運辯財天”の御火焚祭も執り行われ、

よかろう太鼓の奉納、秋の収穫・物産展なんかも開催されたようです。

私が行った時には、太鼓奉納も物産展も終わっていました。

僅かに、お火焚きの火が残っているだけでした。

神泉苑の紅葉がきれいに色付いて、行く秋を惜しんでいるようでした。

しばし、境内の紅葉を眺めていました。

この投光器がなかったら・・・

↓

だんだん奥の一点に迫ってゆきます。すると何かが見えてきました。

なんと、五位鷺が池端の木の枝に留まっていました。

■ 剣鉾祭による賑わい事業

■ 神泉苑祭2009

■ 神泉苑祭 2007年5月3日

神泉苑と京都二条城城下町振興会が中心となって、

剣鉾による”地域賑わい創出イベント”が行われました。

※左より「金鵄(きんし)鉾」「龍王鉾」「旭日(きょくじつ)鉾」のミニチュア子供剣鉾。

行事内容は、子供剣鉾を製作して、そのお披露目が行うというものです。

ここ神泉苑では、5月の神泉苑祭に3基の剣鉾/龍王鉾・金鵄鉾・旭日鉾(日章鉾)が

お飾りされます。そのミニチュア版を作られたようです。

将来的には66本まで製作を考えておられるとのことです。

また、神泉苑境内にお祀りされている”矢劔大明神”と”増運辯財天”の御火焚祭も執り行われ、

よかろう太鼓の奉納、秋の収穫・物産展なんかも開催されたようです。

私が行った時には、太鼓奉納も物産展も終わっていました。

僅かに、お火焚きの火が残っているだけでした。

神泉苑の紅葉がきれいに色付いて、行く秋を惜しんでいるようでした。

しばし、境内の紅葉を眺めていました。

この投光器がなかったら・・・

↓

だんだん奥の一点に迫ってゆきます。すると何かが見えてきました。

なんと、五位鷺が池端の木の枝に留まっていました。

■ 剣鉾祭による賑わい事業

■ 神泉苑祭2009

■ 神泉苑祭 2007年5月3日

2009年05月02日

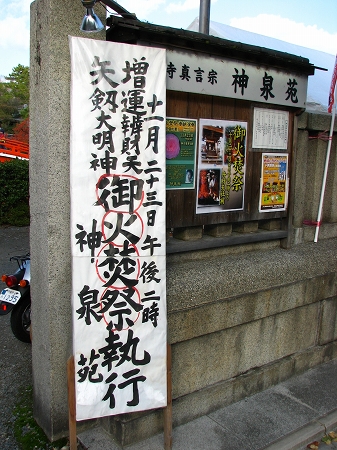

神泉苑祭2009

神泉苑祭が始まりました。

5月4日まで、いろんな行事が盛りだくさんです。

お祭も楽しいですが、

ここではやっぱり”神泉苑狂言”が公演されます。

これは、春祭りの中でも、必見の行事です。

基本的に無料で鑑賞公開されていますが、

志納BOXをご用意されていますので、ぜひ、志しをお願いします。

神泉苑祭には、3基の剣鉾が守護されています。

名称は、

中が◆龍王鉾(りゅうおうぼこ)

左が◆金鵄鉾(きんしぼこ)

右が◆旭日鉾(きょくじつぼこ)

右の剣鉾は、日章鉾(にっしょうぼこ)という情報もあるのですが、

昭和50年ころにお聞きした時に、旭日鉾という鉾名が出ていましたので、

ここでは、旭日鉾としておきます。

剣鉾の状態は、非常に痛みが激しく、鉾差しには耐えられない状態です。

長柄も漆塗りは剥がれ落ちてしまっています。

製作年代は、箱書きや銘を確認していないので不明ですが、

金鵄鉾と旭日鉾は、明らかに近代以降になるでしょう。

意匠が、勲章から引用したものになっていますからね。

田中緑紅著(1969発行)「ふるさとの祭と行事」の神泉苑祭の項に、

昭和6年5月1日の祭礼写真が掲載されています。

その部分の解説文によると、一時中絶せられていた神泉苑祭が、

明治30年頃から再興されて、9月1日だった祭礼日も5月1日と改めた、

ということが書かれていました。

そのことから、剣鉾の製作年代は、おそらく再興時の明治30年頃ということが推測されます。

さらに当時の祭礼の様子が書かれています。

神輿は三条台若中によって舁かれていた、とありました。

”三条台若中”は、現在あの祇園祭の中御座(素戔嗚尊)を舁いている三若神輿会のことです。

巡幸列については、

太鼓-榊-舞獅子-神馬-稚児-剣鉾-神輿と続き、

楽人・神官が神輿の先に歩いたとあります。

特に面白いのは、住職(僧侶)が腕車に乗って供奉していたと書かれていました。

これは、神泉苑が東寺真言宗の寺院であるということによるもので、

神泉苑内の”善女龍王社”の祭礼が「神泉苑祭」ということなのです。

これは推測なのですが、明治30年頃に再興するまでの一時期中絶していたのも、

明治政府による廃仏毀釈・神仏分離政策が、

神泉苑祭の継続を不可能にしたのだと考えられます。

明治もこの頃になると、少しは神仏分離の嵐は緩くなってきたのでしょうか。

神泉苑狂言は、壬生狂言の流れを汲んでいます。

壬生狂言とおなじようにセリフのない無言劇です。

演者の声は聞こえませんが、

ガンデンデン…ガンデンデン…と鉦と太鼓・笛の音だけが神泉苑の境内に響いてきます。

奥をのぞくと、狂言がちらほら見えてきます。

ちょっと望遠でのぞき見・・・

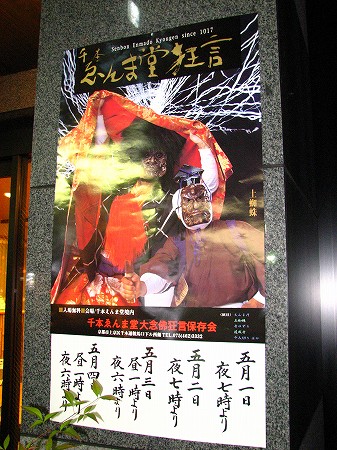

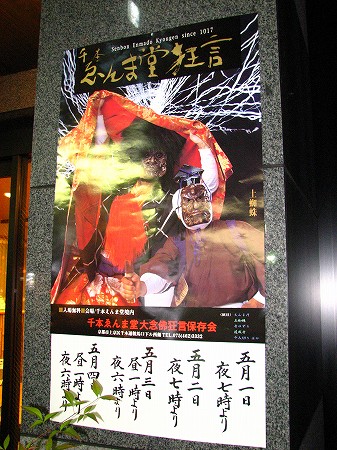

狂言つながりで、こんなポスターもあります。

”千本えんま堂狂言”5月1日~4日までの公演です。

※以前の神泉苑祭記事です。

・「神泉苑祭2007 5月3日」

・「神泉苑祭2006」

5月4日まで、いろんな行事が盛りだくさんです。

お祭も楽しいですが、

ここではやっぱり”神泉苑狂言”が公演されます。

これは、春祭りの中でも、必見の行事です。

基本的に無料で鑑賞公開されていますが、

志納BOXをご用意されていますので、ぜひ、志しをお願いします。

神泉苑祭には、3基の剣鉾が守護されています。

名称は、

中が◆龍王鉾(りゅうおうぼこ)

左が◆金鵄鉾(きんしぼこ)

右が◆旭日鉾(きょくじつぼこ)

右の剣鉾は、日章鉾(にっしょうぼこ)という情報もあるのですが、

昭和50年ころにお聞きした時に、旭日鉾という鉾名が出ていましたので、

ここでは、旭日鉾としておきます。

剣鉾の状態は、非常に痛みが激しく、鉾差しには耐えられない状態です。

長柄も漆塗りは剥がれ落ちてしまっています。

製作年代は、箱書きや銘を確認していないので不明ですが、

金鵄鉾と旭日鉾は、明らかに近代以降になるでしょう。

意匠が、勲章から引用したものになっていますからね。

田中緑紅著(1969発行)「ふるさとの祭と行事」の神泉苑祭の項に、

昭和6年5月1日の祭礼写真が掲載されています。

その部分の解説文によると、一時中絶せられていた神泉苑祭が、

明治30年頃から再興されて、9月1日だった祭礼日も5月1日と改めた、

ということが書かれていました。

そのことから、剣鉾の製作年代は、おそらく再興時の明治30年頃ということが推測されます。

さらに当時の祭礼の様子が書かれています。

神輿は三条台若中によって舁かれていた、とありました。

”三条台若中”は、現在あの祇園祭の中御座(素戔嗚尊)を舁いている三若神輿会のことです。

巡幸列については、

太鼓-榊-舞獅子-神馬-稚児-剣鉾-神輿と続き、

楽人・神官が神輿の先に歩いたとあります。

特に面白いのは、住職(僧侶)が腕車に乗って供奉していたと書かれていました。

これは、神泉苑が東寺真言宗の寺院であるということによるもので、

神泉苑内の”善女龍王社”の祭礼が「神泉苑祭」ということなのです。

これは推測なのですが、明治30年頃に再興するまでの一時期中絶していたのも、

明治政府による廃仏毀釈・神仏分離政策が、

神泉苑祭の継続を不可能にしたのだと考えられます。

明治もこの頃になると、少しは神仏分離の嵐は緩くなってきたのでしょうか。

神泉苑狂言は、壬生狂言の流れを汲んでいます。

壬生狂言とおなじようにセリフのない無言劇です。

演者の声は聞こえませんが、

ガンデンデン…ガンデンデン…と鉦と太鼓・笛の音だけが神泉苑の境内に響いてきます。

奥をのぞくと、狂言がちらほら見えてきます。

ちょっと望遠でのぞき見・・・

狂言つながりで、こんなポスターもあります。

”千本えんま堂狂言”5月1日~4日までの公演です。

※以前の神泉苑祭記事です。

・「神泉苑祭2007 5月3日」

・「神泉苑祭2006」

2007年05月07日

神泉苑祭 5月3日

神泉苑そのものは、現在真言宗東寺に属する寺院で、

神泉苑祭は、その神泉苑内に祀られている「善女龍王社」の祭礼である。

明治初頭の神仏分離により、その姿は変貌したであろうが、

神仏習合の様子を窺い知ることができる。

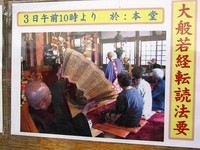

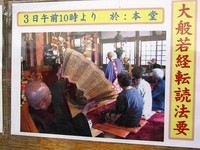

この神泉苑祭の行事内容にも、本堂での大般若経六百巻の転読法要が行われたりする。

氏子区域は3学区52ヶ町ほどのものであるが、

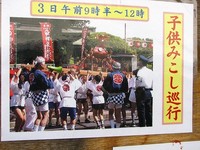

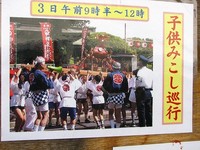

お稚児さんのお練り・子供みこし・よかろう太鼓・大般若経転読・神泉苑狂言などなど、

内容は様々で、非常に見所の多い祭である。

剣鉾は、龍王鉾・金鵄鉾・旭日鉾の3基である。

◆龍王鉾(りゅうおうぼこ)

◆金鵄鉾(きんしぼこ)

◆旭日鉾(きょくじつぼこ)

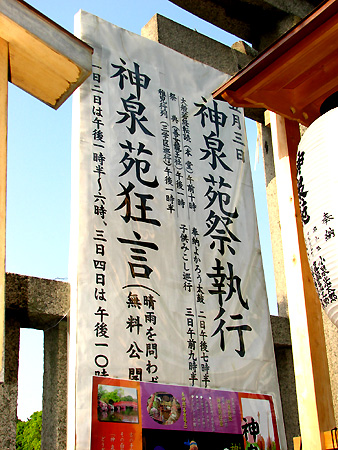

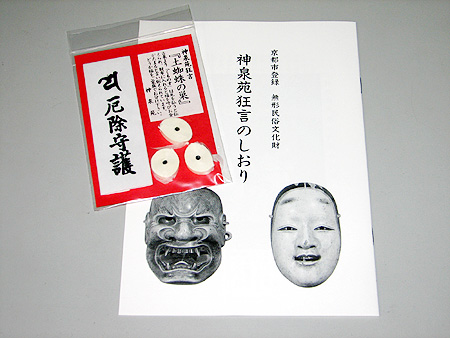

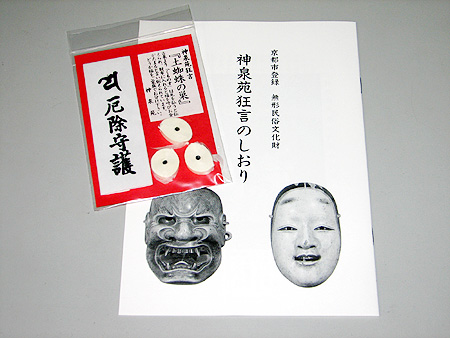

5月1日~4日まで、京都市登録 無形民俗文化財「神泉苑狂言」が、

神泉苑の東端にある狂言堂で執り行われる。

壬生狂言の流れを汲み、演者は全て面をつけ、

完全に無言で金鼓・太鼓・笛のはやしに合わせて演じるのである。

演目は30種あり、日替わりで順番に演じていくようである。

志納金を納めると、観覧することが出来る。

その日その日の演目は、狂言堂上り口のところに掲示されている。

神泉苑狂言の公演中に授かる厄除けのお守りです。

演目「土蜘蛛」で、土蜘蛛が撒く糸玉が入っている。

「くものす」は財布に入れていると、福を招くとの言い伝えがある。

■神泉苑(善女龍王社)

◆御祭神…善女龍王

◆御鎮座地…京都市中京区御池通神泉苑町東入る門前町166

神泉苑祭は、その神泉苑内に祀られている「善女龍王社」の祭礼である。

明治初頭の神仏分離により、その姿は変貌したであろうが、

神仏習合の様子を窺い知ることができる。

この神泉苑祭の行事内容にも、本堂での大般若経六百巻の転読法要が行われたりする。

氏子区域は3学区52ヶ町ほどのものであるが、

お稚児さんのお練り・子供みこし・よかろう太鼓・大般若経転読・神泉苑狂言などなど、

内容は様々で、非常に見所の多い祭である。

剣鉾は、龍王鉾・金鵄鉾・旭日鉾の3基である。

◆龍王鉾(りゅうおうぼこ)

◆金鵄鉾(きんしぼこ)

◆旭日鉾(きょくじつぼこ)

5月1日~4日まで、京都市登録 無形民俗文化財「神泉苑狂言」が、

神泉苑の東端にある狂言堂で執り行われる。

壬生狂言の流れを汲み、演者は全て面をつけ、

完全に無言で金鼓・太鼓・笛のはやしに合わせて演じるのである。

演目は30種あり、日替わりで順番に演じていくようである。

志納金を納めると、観覧することが出来る。

その日その日の演目は、狂言堂上り口のところに掲示されている。

神泉苑狂言の公演中に授かる厄除けのお守りです。

演目「土蜘蛛」で、土蜘蛛が撒く糸玉が入っている。

「くものす」は財布に入れていると、福を招くとの言い伝えがある。

■神泉苑(善女龍王社)

◆御祭神…善女龍王

◆御鎮座地…京都市中京区御池通神泉苑町東入る門前町166

2006年04月29日

神泉苑祭

二条城の南、神泉苑に祀られた「善女龍王社」のお祭です。  地図はこちら

地図はこちら

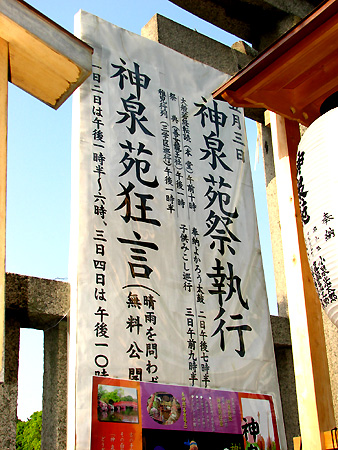

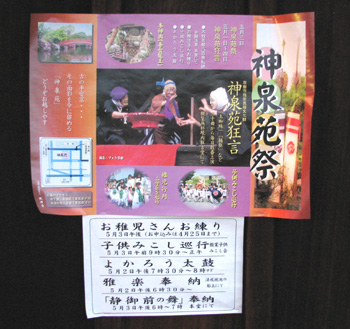

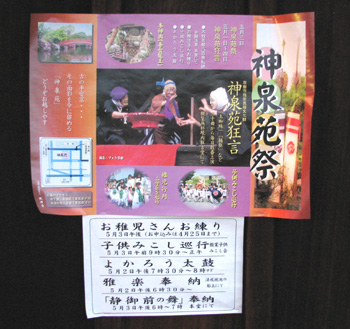

お祭りは、5月3日。

この日をはさんで、様々な行事が執り行われます。

剣鉾は、三本。

中央の龍王鉾・右側の旭日鉾・左側の金鵄鉾。

龍王鉾は、剣鉾伝統の意匠を具えているのに対し、旭日鉾・金鵄鉾は、名称からもわかるとおり、軍国色の濃い意匠と名称になっています。

おそらく、昭和期に製作されたものなのでしょう。

この神泉苑は、

平安京が造られた時に大内裏の南東に建設された苑池で、

当時は、現在の10倍以上の広さを持ち、

古から、この神泉苑は、あらゆる泉や河川が枯れようとも、

豊かな水をたたえて、枯れることは無かったそうです。

この池は、御池通の名前の由来にもなっています。

有名なお話に、天長元年(824年)・干ばつが続き、

時の天皇は、東寺の空海と西寺の守敏に神泉苑で雨乞いの法力を競わせ、空海が雨を降らせたことから、

その後、東寺はさらに隆盛を極め、現在に至っています。

この縁から、神泉苑は現在、東寺真言宗の寺院となっています。

この神泉苑祭で、是非観ていただきたいのは、

あの有名な壬生狂言の流れをくむ、神泉苑狂言です。

以前は、観覧料は無料でしたが、現在は志納ということで、心付けを収めるということになっているようです。

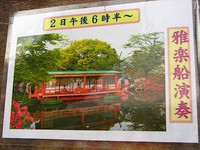

公演スケジュールは、こんな感じです。

もう一つ、名物というか、こんなのはどうですか。

歳徳神の祠があります。

よく観てください。台座が丸いでしょ。

それは、毎年、祠の向きが変わるからなんです。

その歳々の恵方に向いて、お参りができるようにクルクル回ります。

因みに、今年の恵方は南南東とのこと。

本堂での、般若心経の豪快な転読も見ものですぞ。

お祭りは、5月3日。

この日をはさんで、様々な行事が執り行われます。

剣鉾は、三本。

中央の龍王鉾・右側の旭日鉾・左側の金鵄鉾。

龍王鉾は、剣鉾伝統の意匠を具えているのに対し、旭日鉾・金鵄鉾は、名称からもわかるとおり、軍国色の濃い意匠と名称になっています。

おそらく、昭和期に製作されたものなのでしょう。

この神泉苑は、

平安京が造られた時に大内裏の南東に建設された苑池で、

当時は、現在の10倍以上の広さを持ち、

古から、この神泉苑は、あらゆる泉や河川が枯れようとも、

豊かな水をたたえて、枯れることは無かったそうです。

この池は、御池通の名前の由来にもなっています。

有名なお話に、天長元年(824年)・干ばつが続き、

時の天皇は、東寺の空海と西寺の守敏に神泉苑で雨乞いの法力を競わせ、空海が雨を降らせたことから、

その後、東寺はさらに隆盛を極め、現在に至っています。

この縁から、神泉苑は現在、東寺真言宗の寺院となっています。

この神泉苑祭で、是非観ていただきたいのは、

あの有名な壬生狂言の流れをくむ、神泉苑狂言です。

以前は、観覧料は無料でしたが、現在は志納ということで、心付けを収めるということになっているようです。

公演スケジュールは、こんな感じです。

もう一つ、名物というか、こんなのはどうですか。

歳徳神の祠があります。

よく観てください。台座が丸いでしょ。

それは、毎年、祠の向きが変わるからなんです。

その歳々の恵方に向いて、お参りができるようにクルクル回ります。

因みに、今年の恵方は南南東とのこと。

本堂での、般若心経の豪快な転読も見ものですぞ。