2019年02月10日

剣鉾・顔面カタログ 「嵯峨祭(愛宕神社・野宮神社) 龍鉾」

春の剣鉾祭りの最後を飾る嵯峨祭。

愛宕神社と野宮神社の両社の祭礼である。

剣鉾は五基の内、大門町守護の龍鉾。

毎年、釈迦堂門前の嵯峨豆腐・森嘉さんが鉾宿となり、

留守鉾が当家飾りされ、祭りが近づくと本鉾が立つ。

2009年07月02日

嵯峨祭・菊鉾へ表敬訪問

嵯峨祭・菊鉾の練習会への参加リポートを、

会長にいただいていたのを、完全に忘れていました。

会長!すみません。

遅ればせながら、記事UPさせていただきます。

■嵯峨祭・菊鉾表敬訪問リポート~~~~~~~~~~~~~~~~

5月17日夜は、鉾差し10名で嵐山の菊鉾の練習に表敬訪問して、

嵯峨鉾を持たしてもらいました。

以前から大半の方とは面識はありましたが、

正式に紹介していただきこれからの交流が深まりそうです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

菊鉾の練習場所、一条通大覚寺交差点の北東角にある広場で、

熱心に練習が繰り返されています。

京鉾の鉾差し10名が、代わり交替で嵯峨鉾を持たせてもらっています。

やはり、普段とは勝手が違うので、思うようにはいかないのです。

京鉾と差し方(振り方)は異なることで、棹を持つ右手の位置も違います。

京鉾の場合、右手は胸(みぞおち)から喉の辺りであるのに対して、

嵯峨鉾のそれは、頭よりも遥か上になります。

この手の位置については以前から注目しているのですが、

剣鉾が発達していった時代と共に、変化していったのではないかと考えています。

これについては、別項であらためて考えてみたいテーマです。

嵯峨鉾を持っての皆さんの感想を聞いたところ、

皆さん口を揃えて、"重い!"ということでした。

京鉾に比べて、体感プラス10kgはありそうやった、という声もあった程です。

全長で比べると、京鉾よりも嵯峨鉾の方が短いのですが、

嵯峨鉾の金飾りのボリュームは半端じゃないです。

鉾自体の重量は明らかに嵯峨鉾が重い様なのですが、

頭が重いことで、さらに重量感が増幅されているのかもしれません。

会長にいただいていたのを、完全に忘れていました。

会長!すみません。

遅ればせながら、記事UPさせていただきます。

■嵯峨祭・菊鉾表敬訪問リポート~~~~~~~~~~~~~~~~

5月17日夜は、鉾差し10名で嵐山の菊鉾の練習に表敬訪問して、

嵯峨鉾を持たしてもらいました。

以前から大半の方とは面識はありましたが、

正式に紹介していただきこれからの交流が深まりそうです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

菊鉾の練習場所、一条通大覚寺交差点の北東角にある広場で、

熱心に練習が繰り返されています。

京鉾の鉾差し10名が、代わり交替で嵯峨鉾を持たせてもらっています。

やはり、普段とは勝手が違うので、思うようにはいかないのです。

京鉾と差し方(振り方)は異なることで、棹を持つ右手の位置も違います。

京鉾の場合、右手は胸(みぞおち)から喉の辺りであるのに対して、

嵯峨鉾のそれは、頭よりも遥か上になります。

この手の位置については以前から注目しているのですが、

剣鉾が発達していった時代と共に、変化していったのではないかと考えています。

これについては、別項であらためて考えてみたいテーマです。

嵯峨鉾を持っての皆さんの感想を聞いたところ、

皆さん口を揃えて、"重い!"ということでした。

京鉾に比べて、体感プラス10kgはありそうやった、という声もあった程です。

全長で比べると、京鉾よりも嵯峨鉾の方が短いのですが、

嵯峨鉾の金飾りのボリュームは半端じゃないです。

鉾自体の重量は明らかに嵯峨鉾が重い様なのですが、

頭が重いことで、さらに重量感が増幅されているのかもしれません。

2009年05月23日

嵯峨祭2009・宵宮鉾飾り

野々宮神社と愛宕神社、両神社の祭礼・嵯峨祭が、

明日24日に還幸祭(おかえり)を迎えます。

本日は宵宮で、各町の鉾飾りを拝見してきました。

剣鉾は5基。

五つの地区で剣鉾が守護され、鉾差しの練習もそれぞれ独自で行われています。

剣鉾でも、一般的に”京鉾”(八大神社、西院春日神社など)と呼ばれる鉾の差し方とは異なり、

嵯峨祭独自の差し方で技術が伝承されています。

それは、京鉾の場合、鉾差しは上を見て鉾のバランスを保ち、

前後にマネキ(剣先)をしならせながら、

鈴(りん)は棹のナツメ(打金)に当てて鳴らしながら巡幸します。

それに対して嵯峨祭の鉾差しは、差し手は上を見ず、鉾を左右に振りながら、

鈴(りん)を棹に当て鳴らして巡幸してゆくのです。

また、嵯峨祭の剣鉾同士でも、差し方が異なっているいとのことでした。

このことから、同じ剣鉾といっても差し方や鉾の構造も異なっており、

それぞれの地域で、剣鉾が独自の進化を遂げてきたということが伺えます。

明日の還幸祭は、午前10時に剣鉾が嵯峨清凉寺前の御旅所を出発します。

◆牡丹鉾(天龍寺/龍門・角倉・造路町)の当家飾り

写真の鉾は、現在は稽古鉾として、巡幸には出ていませんが、

もともと本鉾であったもので、江戸時代の銘が残されています。

◆菊鉾(四区/小渕・井頭・西井頭町)

◆龍鉾(大門町)

嵯峨豆腐 森嘉さんの隣りで、当家飾りをされていました。

◆麒麟鉾(中院町)

慈眼堂(中院観音)のお堂で、当家飾りがされていました。

◆沢潟鉾(鳥居本町)

御旅所では、神輿が飾られていました。

野々宮大神と愛宕大神の神輿です。

嵯峨の里は、明日の本祭りを静かに待っていました。

明日24日に還幸祭(おかえり)を迎えます。

本日は宵宮で、各町の鉾飾りを拝見してきました。

剣鉾は5基。

五つの地区で剣鉾が守護され、鉾差しの練習もそれぞれ独自で行われています。

剣鉾でも、一般的に”京鉾”(八大神社、西院春日神社など)と呼ばれる鉾の差し方とは異なり、

嵯峨祭独自の差し方で技術が伝承されています。

それは、京鉾の場合、鉾差しは上を見て鉾のバランスを保ち、

前後にマネキ(剣先)をしならせながら、

鈴(りん)は棹のナツメ(打金)に当てて鳴らしながら巡幸します。

それに対して嵯峨祭の鉾差しは、差し手は上を見ず、鉾を左右に振りながら、

鈴(りん)を棹に当て鳴らして巡幸してゆくのです。

また、嵯峨祭の剣鉾同士でも、差し方が異なっているいとのことでした。

このことから、同じ剣鉾といっても差し方や鉾の構造も異なっており、

それぞれの地域で、剣鉾が独自の進化を遂げてきたということが伺えます。

明日の還幸祭は、午前10時に剣鉾が嵯峨清凉寺前の御旅所を出発します。

◆牡丹鉾(天龍寺/龍門・角倉・造路町)の当家飾り

写真の鉾は、現在は稽古鉾として、巡幸には出ていませんが、

もともと本鉾であったもので、江戸時代の銘が残されています。

◆菊鉾(四区/小渕・井頭・西井頭町)

◆龍鉾(大門町)

嵯峨豆腐 森嘉さんの隣りで、当家飾りをされていました。

◆麒麟鉾(中院町)

慈眼堂(中院観音)のお堂で、当家飾りがされていました。

◆沢潟鉾(鳥居本町)

御旅所では、神輿が飾られていました。

野々宮大神と愛宕大神の神輿です。

嵯峨の里は、明日の本祭りを静かに待っていました。

2009年05月23日

嵯峨祭2009・菊鉾研究会サイトリニューアル

2009春祭スケジュールでもお伝えしましたが、

愛宕神社・野々宮神社の祭礼「嵯峨祭 還幸祭」が、

5月24日に嵯峨清涼寺前の御旅所から大覚寺・嵐山全域にわたって行われます。

菊鉾に携っておられる方が運営されているサイト「菊鉾研究会」が、

近頃リニューアル致しました。

★そこで下記の通り、嬉しい「お知らせ」をされておられます。

►2009年の嵯峨祭の撮影写真(デジタル)・動画(DVテープ・DVD)を

提供していただいた方に、もれなく2009年のフォトシネマ(DVD)を差し上げます。

ご協力よろしくお願い申し上げます。

連絡先はサイト内のお問い合わせメールからお願いします。

どうぞご協力のほど、宜しくお願い致します。

☆嵯峨祭巡行予定・稚児行列、子ども御輿、剣鉾差し、愛宕・野々宮御輿巡行が行われます。

・神幸祭 5月17日 午前10:00

・還幸祭 5月24日 午前10:10

御旅所・・・・・鉾は10:10発 御輿は10:20発

大覚寺・・・・・鉾は12:40発 御輿は13:00発

嵐山嵐亭・・・鉾は15:10発 御輿は15:30発 御旅所着 17:00頃

愛宕神社・野々宮神社の祭礼「嵯峨祭 還幸祭」が、

5月24日に嵯峨清涼寺前の御旅所から大覚寺・嵐山全域にわたって行われます。

菊鉾に携っておられる方が運営されているサイト「菊鉾研究会」が、

近頃リニューアル致しました。

★そこで下記の通り、嬉しい「お知らせ」をされておられます。

►2009年の嵯峨祭の撮影写真(デジタル)・動画(DVテープ・DVD)を

提供していただいた方に、もれなく2009年のフォトシネマ(DVD)を差し上げます。

ご協力よろしくお願い申し上げます。

連絡先はサイト内のお問い合わせメールからお願いします。

どうぞご協力のほど、宜しくお願い致します。

☆嵯峨祭巡行予定・稚児行列、子ども御輿、剣鉾差し、愛宕・野々宮御輿巡行が行われます。

・神幸祭 5月17日 午前10:00

・還幸祭 5月24日 午前10:10

御旅所・・・・・鉾は10:10発 御輿は10:20発

大覚寺・・・・・鉾は12:40発 御輿は13:00発

嵐山嵐亭・・・鉾は15:10発 御輿は15:30発 御旅所着 17:00頃

2008年05月17日

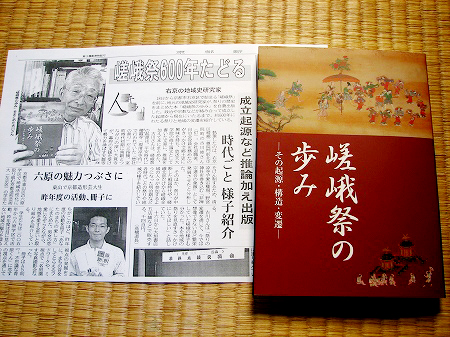

『嵯峨祭の歩み』買いました!

昨日(16日)、京都新聞でも紹介されていた「嵯峨祭の歩み」を買ってきました。

嵯峨祭の成立起源から現在の嵯峨祭まで、筆者の推論を交えなが著された面白い本です。

実際、「嵯峨祭」が"愛宕神社"と"野宮神社"の合同祭ということは、

よく語られる部分なんですが、

いざどんなお祭なのかを調べようとしても、

各神社のサイトでは、嵯峨祭に関する記述がほとんどなし。

これは、嵯峨祭が一般的によく言う"産土神の祭礼"という一本道の歴史を歩んできたのとは、

ちょっと違うのかなと、好奇心をくすぐるお祭なのです。

その部分の視野を拡げてくれる、面白い本です。

嬉しいのは、「嵯峨祭絵巻」の図録。

現在、嵯峨祭の剣鉾は5基だが、この絵巻には3基が描かれている。

今年の嵯峨祭は、5月18日がお出で(神幸祭)、25日がお還り(還幸祭)です。

もう各町では、練習鉾による練習がよりに行われています。

静かな嵯峨の里に、剣鉾の鈴の音が響いています。

嵯峨祭の成立起源から現在の嵯峨祭まで、筆者の推論を交えなが著された面白い本です。

実際、「嵯峨祭」が"愛宕神社"と"野宮神社"の合同祭ということは、

よく語られる部分なんですが、

いざどんなお祭なのかを調べようとしても、

各神社のサイトでは、嵯峨祭に関する記述がほとんどなし。

これは、嵯峨祭が一般的によく言う"産土神の祭礼"という一本道の歴史を歩んできたのとは、

ちょっと違うのかなと、好奇心をくすぐるお祭なのです。

その部分の視野を拡げてくれる、面白い本です。

嬉しいのは、「嵯峨祭絵巻」の図録。

現在、嵯峨祭の剣鉾は5基だが、この絵巻には3基が描かれている。

今年の嵯峨祭は、5月18日がお出で(神幸祭)、25日がお還り(還幸祭)です。

もう各町では、練習鉾による練習がよりに行われています。

静かな嵯峨の里に、剣鉾の鈴の音が響いています。