2009年01月24日

瀧尾神社・神幸祭2008

★2008年・祭記事の未投稿シリーズです。 遅くなりました。

さて、「瀧尾神社」と聞いて、知っている方は少ないのではないでしょうか。

鎮座地は、東山区本町十一丁目。

伏見へつながる本町通(直違橋通)と泉涌寺道(泉涌寺参道)の交差点の南、

東福寺の直ぐ近くにある神社です。

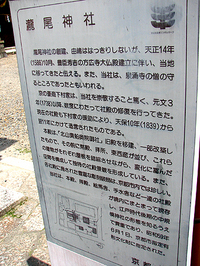

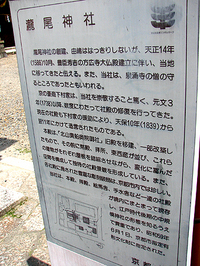

創建時期は定かではないのですが、

天正十四年(1586)に、豊臣秀吉の方広寺大仏殿建立に伴い、

東山七条付近から現在の地に移ってきたと伝えられています。

崇敬者に、京都の豪商:下村彦右衛門正啓(大丸百貨店の前身:大文字家創業者)

がおられ、江戸期、度々の社殿修復や維持管理に多大な援助があったようです。

境内の絵馬舎には、大きな大丸の店の絵馬が掛かっています。

もともと、この地の氏神さんではない瀧尾神社(神社地は藤森神社の氏子区域)は、

地元に氏子を持たず、地元との結びつきが薄かった神社で、訪れる方も少なかったのです。

しかし、近年、神輿を新調してお祭りを復活させ、地域の人たちが集まる神社となってきました。

そうして、剣鉾もこの5~6年前に復活を遂げたんです。

そのきっかけは、先日の9月21日がお祭りだった三嶋神社が大きく関わっていました。

三嶋神社は、ご事情で祈願所を瀧尾神社の境内に間借りされておられますが、

その繋がりで、瀧尾の宮司さんが三嶋神社の剣鉾を観られる機会があったそうです。

その時、三嶋神社のお祭りに来られている鉾差しさんに、

「これと同じようなのが、うち(瀧尾)の蔵にもあったよ。」

「いっぺん見に来てくれへんか?」とご相談されたそうです。

検分してみると、まさしく剣鉾だったというのです。

それから、是非、剣鉾をお祭りに復活させて、

神輿の先導を剣鉾でしようという話になったそうです。

また、この地が藤森神社の氏子区域で、東福寺郷の神輿を出すので、

それの先導も、ここ瀧尾の剣鉾が勤めて藤森祭(5月5日)にも、参加しているのです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

前置きが長くなりましたが、

いよいよ本題の瀧尾神社・神幸祭(2008年9月28日)お祭リポートです。

やっぱり、瀧尾神社のお祭りの面白さは、

何といっても泉涌寺の仏殿の前で、剣鉾が差され神輿が悠々と躍るところじゃないでしょうか。

その様な寺院と神社祭礼との姿は、

八坂神社祇園祭(7/24・還幸祭)と神泉苑(東寺真言宗)、善女龍王社(神泉苑祭)と神泉苑、

粟田神社と青蓮院、福王子神社と仁和寺、嵯峨祭と大覚寺などなど、他にも見られます。

とっても不思議で、魅力的な景色ですよね。

神仏習合!みんなみんな、この世が幸せに満ち満ちているのを願うことに、

神さんも仏さんも違いはないということです。みんな一緒なのでしょう。

昔の人は、それをよーく知ってはったんじゃないかな。

泉涌寺の仏殿(重要文化財・寛文8年/1668年 徳川四代将軍家綱により再建)の前で、

剣鉾が見事に差され、涼しげな鈴(りん)の音が響き渡りました。

時間は午前11時すぎ。

出発の時間に間に合わず、行列を見つけたのが今熊野神社前で休憩中のところでした。

鉾差しさんは、前週の9月21日・三島さんとこでもお会いした、いつもよく知る方々です。

この剣鉾が見つかるきっかけは、先に書いた通りですが、

この鉾の特徴なども色々と聞いて見ました。

まず、マネキ(剣先)。

まず、マネキ(剣先)。

もともとのマネキは、もっと短いものであったらしいのですが、

差鉾として巡幸するには、

前後へのしなりの振幅スピードが早くなりすぎて、

どうしても調子を出すことができなかったそうです。

そこで、鉾差しさんの手持ちの長いマネキを持ち込んで

調子を出したそうです。

受け金の下部分の構造。

受け金の下部分の構造。

通常の受け金は、棹の先端に乗っかるだけで、

剣尻と竹が額と受け金を串刺しする形で固定されるのですが、

この受け金は、棹の先端が差し込む構造になっていたのです。

しかし、ここで差し込んで固定されてしまうと、また、マネキと鉾全体が

前後にしなる振幅を妨げてしまい、差すことが出来なくなるのです。

そこで応急処置的に、竹で作ったOリングのワッパを受け金の穴にはめ込み、

棹の先端が入らないように改良したのです。

左右の金錺の差込。

左右の金錺の差込。

額の左右から、金錺を差し込んで固定しますが、

金錺の差込足が長すぎて、中を通っている剣尻に干渉するため、

錺の根元に麻紐を巻いて、入り過ぎないようにしています。

昔からの棹は見つからず、

昔からの棹は見つからず、

鉾差し復活に合わせて、新たに作られたそうです。

推測ですが、これら構造上の相違点を考えると、

一般的な鉾差しでの巡幸をする鉾ではなかったかもしれないです。

本殿や境内で建てて飾られていたものか、あるいは前後にしならせて差すというよりも、

捧げ持った状態のまま巡幸に参加していたのかもしれません。

さあ、小休止も終わりです。午前中は北回りコースです。

東大路通を北へ、JRを渡ってから北側の道をJRに沿って西行して行きます。

石材店の前まで降りてきて、ここでUターンします。

東大路通に戻ってから、再びさらに北上します。

今度は、東大路通塩小路から西行して、本町通まで降りて行きます。

えっ?塩小路通って東大路まで抜けてたっけ?と思うでしょう。

三十三間堂の南面を通っている道路が"塩小路"です。

蓮華王院(三十三間堂)の南大門前で鉾差し一発です。

蓮華王院(三十三間堂)の南大門前で鉾差し一発です。

確か、関ヶ原の戦いの1600年に、

秀吉の息子・豊臣秀頼が建てた門で重要文化財。

そして塩小路通から本町通へ、そして南行。

今度は、JRをくぐってさらに南へ進んで行きます。

その後、一橋小学校前まで戻ってきてお昼休憩になります。

巡幸再出発は、一時間後です。

いよいよ午後からは、御寺泉涌寺の境内へ、剣鉾・神輿が入ります。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

予定よりも午後出発が早かったのか、

定刻には、すでに巡幸列は泉涌寺道の交差点まで来ていました。

交通遮断で、交差点中央で神輿を練って、差し上げも格好よかったです。

いよいよ、泉涌寺道を上ってゆきます。

例に漏れず、瀧尾さんの神輿も遅々として進みません。

神さんは、ゆっくりゆっくり町衆の息吹を愉しみながら神幸されるのです。

それはそれは、年に一回のことですから、舁丁もそれはよくわかっていて、

ここぞとばかりに念入りに練るのです。

なかなか上がって来ないので所々で待ちながら、

剣鉾は神さんの通り道を清め先導して行きます。

さあ、総門を抜けました。

ここからは一気に休憩なしで、仏殿前まで行ってしまいましょう。

大門を潜って、仏殿が見えてきました。

門を入ったところで神輿待ちの小休止です。

仏殿の前には、祭壇が調えられています。

龍舞の一団が入ってきました。

以前から佐々貴宮司と交流のあった、鳥取醒龍團による龍舞演舞が行われます。

これは、瀧尾さんにある拝殿(天保11年・1840建立)の天井に、

見事な木彫りの龍(約8メートル)が据えられているのですが、

完成当時、あまりにも生きた龍の如くであった為、

夜な夜な拝殿天井から龍が抜け出し、近くの今熊野川へ水飲みに行ったといわれるのです。

その故事にちなんで、2004年から龍舞を奉納しているのだそうです。

『鳥取醒龍團(せいりゅうだん)』

さあ、仏殿前にはお坊さんが整列しておられます。

剣鉾差しの始まり始まりです。

ええっ、もう終わりですか?

グルッと一周の鉾差しでした。ちょっと物足りなかったですね。

鉾差しが終わるのを待っていたかの様に、

威勢のいい掛け声と共に、神輿が入ってきました。

瀧尾神社の神幸祭、つまり神事ですが、

泉涌寺のお寺さんによりましてお経があげられています。

神官・神職はこうべを下げて、静かに控えていられます。

さあ、龍舞の登場です。

美しい珠を追いかけて、縦横無尽に龍が踊りました。

ここで、私は鉾差しさんにご挨拶して、泉涌寺を離脱しました。

というのも、この日は中堂寺住吉神社でもお祭が行われています。

そこでも、剣鉾が3基守護されていますので、そちらへ向かいました。

鉾差しさんたちは、次は西院春日神社で差すと言っておられました。

これが、瀧尾神社・拝殿の天井に棲む"龍"であります。

ちょっとはじめてみた時は、ビビリますよ。

結構リアルで、存在感がすごいです。

薄暗い夕方なんかに出くわしたら、マジ怖いです。

ここ瀧尾さんは、本殿や本殿周りはもとより、

手水舎や至る所に彫り物が多数見られます。

絵馬舎にありました、大丸の奉納絵馬です。

最後に、剣鉾建て起しのスライドショーを二発。

さて、「瀧尾神社」と聞いて、知っている方は少ないのではないでしょうか。

鎮座地は、東山区本町十一丁目。

伏見へつながる本町通(直違橋通)と泉涌寺道(泉涌寺参道)の交差点の南、

東福寺の直ぐ近くにある神社です。

創建時期は定かではないのですが、

天正十四年(1586)に、豊臣秀吉の方広寺大仏殿建立に伴い、

東山七条付近から現在の地に移ってきたと伝えられています。

崇敬者に、京都の豪商:下村彦右衛門正啓(大丸百貨店の前身:大文字家創業者)

がおられ、江戸期、度々の社殿修復や維持管理に多大な援助があったようです。

境内の絵馬舎には、大きな大丸の店の絵馬が掛かっています。

もともと、この地の氏神さんではない瀧尾神社(神社地は藤森神社の氏子区域)は、

地元に氏子を持たず、地元との結びつきが薄かった神社で、訪れる方も少なかったのです。

しかし、近年、神輿を新調してお祭りを復活させ、地域の人たちが集まる神社となってきました。

そうして、剣鉾もこの5~6年前に復活を遂げたんです。

そのきっかけは、先日の9月21日がお祭りだった三嶋神社が大きく関わっていました。

三嶋神社は、ご事情で祈願所を瀧尾神社の境内に間借りされておられますが、

その繋がりで、瀧尾の宮司さんが三嶋神社の剣鉾を観られる機会があったそうです。

その時、三嶋神社のお祭りに来られている鉾差しさんに、

「これと同じようなのが、うち(瀧尾)の蔵にもあったよ。」

「いっぺん見に来てくれへんか?」とご相談されたそうです。

検分してみると、まさしく剣鉾だったというのです。

それから、是非、剣鉾をお祭りに復活させて、

神輿の先導を剣鉾でしようという話になったそうです。

また、この地が藤森神社の氏子区域で、東福寺郷の神輿を出すので、

それの先導も、ここ瀧尾の剣鉾が勤めて藤森祭(5月5日)にも、参加しているのです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

前置きが長くなりましたが、

いよいよ本題の瀧尾神社・神幸祭(2008年9月28日)お祭リポートです。

やっぱり、瀧尾神社のお祭りの面白さは、

何といっても泉涌寺の仏殿の前で、剣鉾が差され神輿が悠々と躍るところじゃないでしょうか。

その様な寺院と神社祭礼との姿は、

八坂神社祇園祭(7/24・還幸祭)と神泉苑(東寺真言宗)、善女龍王社(神泉苑祭)と神泉苑、

粟田神社と青蓮院、福王子神社と仁和寺、嵯峨祭と大覚寺などなど、他にも見られます。

とっても不思議で、魅力的な景色ですよね。

神仏習合!みんなみんな、この世が幸せに満ち満ちているのを願うことに、

神さんも仏さんも違いはないということです。みんな一緒なのでしょう。

昔の人は、それをよーく知ってはったんじゃないかな。

泉涌寺の仏殿(重要文化財・寛文8年/1668年 徳川四代将軍家綱により再建)の前で、

剣鉾が見事に差され、涼しげな鈴(りん)の音が響き渡りました。

時間は午前11時すぎ。

出発の時間に間に合わず、行列を見つけたのが今熊野神社前で休憩中のところでした。

鉾差しさんは、前週の9月21日・三島さんとこでもお会いした、いつもよく知る方々です。

この剣鉾が見つかるきっかけは、先に書いた通りですが、

この鉾の特徴なども色々と聞いて見ました。

まず、マネキ(剣先)。

まず、マネキ(剣先)。もともとのマネキは、もっと短いものであったらしいのですが、

差鉾として巡幸するには、

前後へのしなりの振幅スピードが早くなりすぎて、

どうしても調子を出すことができなかったそうです。

そこで、鉾差しさんの手持ちの長いマネキを持ち込んで

調子を出したそうです。

受け金の下部分の構造。

受け金の下部分の構造。通常の受け金は、棹の先端に乗っかるだけで、

剣尻と竹が額と受け金を串刺しする形で固定されるのですが、

この受け金は、棹の先端が差し込む構造になっていたのです。

しかし、ここで差し込んで固定されてしまうと、また、マネキと鉾全体が

前後にしなる振幅を妨げてしまい、差すことが出来なくなるのです。

そこで応急処置的に、竹で作ったOリングのワッパを受け金の穴にはめ込み、

棹の先端が入らないように改良したのです。

左右の金錺の差込。

左右の金錺の差込。額の左右から、金錺を差し込んで固定しますが、

金錺の差込足が長すぎて、中を通っている剣尻に干渉するため、

錺の根元に麻紐を巻いて、入り過ぎないようにしています。

昔からの棹は見つからず、

昔からの棹は見つからず、鉾差し復活に合わせて、新たに作られたそうです。

推測ですが、これら構造上の相違点を考えると、

一般的な鉾差しでの巡幸をする鉾ではなかったかもしれないです。

本殿や境内で建てて飾られていたものか、あるいは前後にしならせて差すというよりも、

捧げ持った状態のまま巡幸に参加していたのかもしれません。

さあ、小休止も終わりです。午前中は北回りコースです。

東大路通を北へ、JRを渡ってから北側の道をJRに沿って西行して行きます。

石材店の前まで降りてきて、ここでUターンします。

東大路通に戻ってから、再びさらに北上します。

今度は、東大路通塩小路から西行して、本町通まで降りて行きます。

えっ?塩小路通って東大路まで抜けてたっけ?と思うでしょう。

三十三間堂の南面を通っている道路が"塩小路"です。

蓮華王院(三十三間堂)の南大門前で鉾差し一発です。

蓮華王院(三十三間堂)の南大門前で鉾差し一発です。確か、関ヶ原の戦いの1600年に、

秀吉の息子・豊臣秀頼が建てた門で重要文化財。

そして塩小路通から本町通へ、そして南行。

今度は、JRをくぐってさらに南へ進んで行きます。

その後、一橋小学校前まで戻ってきてお昼休憩になります。

巡幸再出発は、一時間後です。

いよいよ午後からは、御寺泉涌寺の境内へ、剣鉾・神輿が入ります。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

予定よりも午後出発が早かったのか、

定刻には、すでに巡幸列は泉涌寺道の交差点まで来ていました。

交通遮断で、交差点中央で神輿を練って、差し上げも格好よかったです。

いよいよ、泉涌寺道を上ってゆきます。

例に漏れず、瀧尾さんの神輿も遅々として進みません。

神さんは、ゆっくりゆっくり町衆の息吹を愉しみながら神幸されるのです。

それはそれは、年に一回のことですから、舁丁もそれはよくわかっていて、

ここぞとばかりに念入りに練るのです。

なかなか上がって来ないので所々で待ちながら、

剣鉾は神さんの通り道を清め先導して行きます。

さあ、総門を抜けました。

ここからは一気に休憩なしで、仏殿前まで行ってしまいましょう。

大門を潜って、仏殿が見えてきました。

門を入ったところで神輿待ちの小休止です。

仏殿の前には、祭壇が調えられています。

龍舞の一団が入ってきました。

以前から佐々貴宮司と交流のあった、鳥取醒龍團による龍舞演舞が行われます。

これは、瀧尾さんにある拝殿(天保11年・1840建立)の天井に、

見事な木彫りの龍(約8メートル)が据えられているのですが、

完成当時、あまりにも生きた龍の如くであった為、

夜な夜な拝殿天井から龍が抜け出し、近くの今熊野川へ水飲みに行ったといわれるのです。

その故事にちなんで、2004年から龍舞を奉納しているのだそうです。

『鳥取醒龍團(せいりゅうだん)』

さあ、仏殿前にはお坊さんが整列しておられます。

剣鉾差しの始まり始まりです。

ええっ、もう終わりですか?

グルッと一周の鉾差しでした。ちょっと物足りなかったですね。

鉾差しが終わるのを待っていたかの様に、

威勢のいい掛け声と共に、神輿が入ってきました。

瀧尾神社の神幸祭、つまり神事ですが、

泉涌寺のお寺さんによりましてお経があげられています。

神官・神職はこうべを下げて、静かに控えていられます。

さあ、龍舞の登場です。

美しい珠を追いかけて、縦横無尽に龍が踊りました。

ここで、私は鉾差しさんにご挨拶して、泉涌寺を離脱しました。

というのも、この日は中堂寺住吉神社でもお祭が行われています。

そこでも、剣鉾が3基守護されていますので、そちらへ向かいました。

鉾差しさんたちは、次は西院春日神社で差すと言っておられました。

これが、瀧尾神社・拝殿の天井に棲む"龍"であります。

ちょっとはじめてみた時は、ビビリますよ。

結構リアルで、存在感がすごいです。

薄暗い夕方なんかに出くわしたら、マジ怖いです。

ここ瀧尾さんは、本殿や本殿周りはもとより、

手水舎や至る所に彫り物が多数見られます。

絵馬舎にありました、大丸の奉納絵馬です。

最後に、剣鉾建て起しのスライドショーを二発。

Posted by どせうの寝床 at 12:47│Comments(2)

│瀧尾神社

この記事へのコメント

初めまして~♪

ブログ村からお邪魔してみました。

播州姫路からです。

京都の祭りは優雅でいいですね。

一度見てみたいと思っています。

ゆっくりと拝見させて頂きました。

ブログ村からお邪魔してみました。

播州姫路からです。

京都の祭りは優雅でいいですね。

一度見てみたいと思っています。

ゆっくりと拝見させて頂きました。

Posted by ぐじ at 2009年01月24日 13:45

ぐじさん

コメントありがとうございます。

ブログ村から着ていただいたんですね。

恐縮です。

好きが高じて、鉾差しにも誘っていただくようになり、

足手まといにならないように必死の段階ですが、

昨秋、粟田祭に出ることができました。

ぐじさんのところの播州姫路の祭は勇壮で、

見ているだけで体があつくなってきますね。

特に、宮入の画像を拝見しましたが、たまらないですね。

屋台というのは初めてみましたが、

神輿と布団太鼓を合わせた様な形をしているのには驚きました。

これからも宜しくお願い致します。

コメントありがとうございます。

ブログ村から着ていただいたんですね。

恐縮です。

好きが高じて、鉾差しにも誘っていただくようになり、

足手まといにならないように必死の段階ですが、

昨秋、粟田祭に出ることができました。

ぐじさんのところの播州姫路の祭は勇壮で、

見ているだけで体があつくなってきますね。

特に、宮入の画像を拝見しましたが、たまらないですね。

屋台というのは初めてみましたが、

神輿と布団太鼓を合わせた様な形をしているのには驚きました。

これからも宜しくお願い致します。

Posted by どぜうの寝床 at 2009年01月28日 01:13