2008年11月03日

天道神社・秋季例大祭 宵宮11月2日

天道神社の宵宮飾りを観に行ってきました。

この2日が宵宮で、明日の3日が本祭で、神幸行列に神輿の渡御もあります。

各町では、剣鉾や猿田彦の榊・神面・獅子のお飾りがされていました。

ここ天道神社には、5基の剣鉾が守護されています。

・【龍 鉾】(瀬戸屋町守護)

・【牡丹鉾】(瀬戸屋町守護)

・【桐 鉾】(晒屋町守護)

・【菊 鉾】(松本町守護)

・【松 鉾】(松本町守護)

順番に、剣鉾のお飾りを観て行きました。

明日の神幸列には、龍鉾・菊鉾・桐鉾の3基が供奉します。

まず最初は、猪熊通仏光寺上ルの「瀬戸屋町」です。

神社の北隣のお町内です。

瀬戸屋町の”瀬”の文字の紋が入った吹散りが下げられています。

ということは、長柄は切らずに残されているということで、よかったよかったです。

ず~っと前方に見えている樹木の緑が、

天道神社の境内の銀杏(いちょう)の大木です。

綺麗にお飾りがされています。向かって右側が”龍鉾”、左側が”牡丹鉾”です。

提灯は龍御鉾となっています。

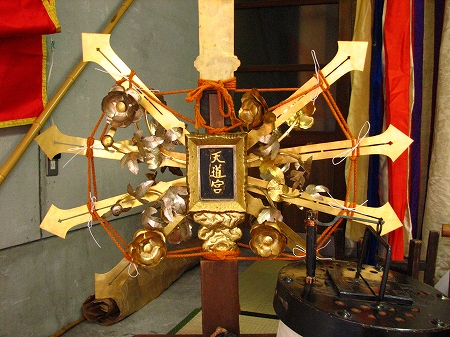

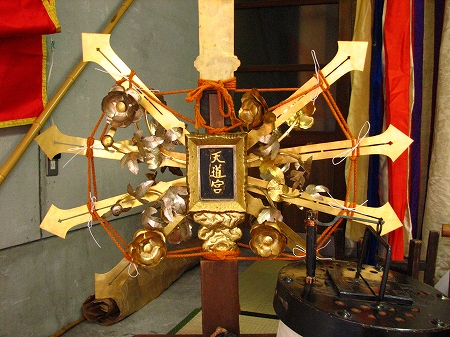

◆龍鉾

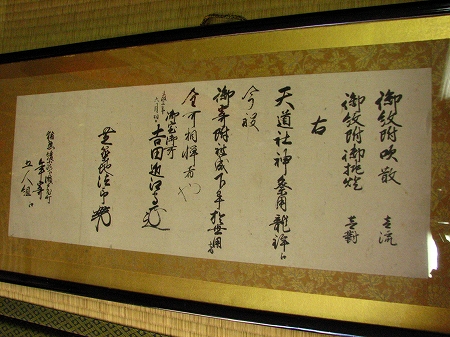

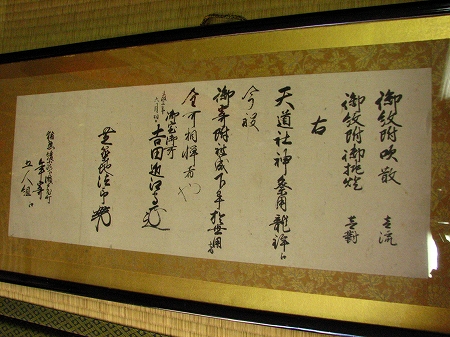

「御室御所御寄附 龍御鉾」の木札が見えます。

左が阿形の龍に日、右が吽形の龍に月。額の表は天道宮。

額の裏側は、寛永六年(1629)九月吉日の銘が見られる。

文政三年(1820)六月の日付で、目録が額に仕立てられて飾られていました。

御室御所よりの御寄付 吹散り一流、提灯一対。

お町内のお話では、その吹散りは痛みが激しく現在は箱にしまって出していないそうです。

飾られている吹散りは、近年新調したもので、古い吹散りと同じ色柄で作ったとのことでした。

提灯は目録にあった、当時のものではないかと思われます。

形は箱提灯です。

※箱提灯は火袋(和紙を貼った部分)を縮めると、上下の箱の中に畳み込まれる構造になって

います。江戸時代は武士、貴族や吉原の遊女等が外出の時にこれを使った他、富裕な町家

では婚礼等の儀式などにこれを用いました。

昭和42年11月製作の銘が入っています。

ここ天道神社の剣鉾も、

15年位前まで鉾差しに来てもらって差されていたとのことでしたが、

それは記憶違いとしても、

この昭和41年までは差されていたのではないかと考えることができます。

◆牡丹鉾

剣先には雲形の錺が付いています。

額の裏側は、もともとは御幣だったものが部品が取れてこの形になったのだろうか。

次は、猪熊通綾小路上ルの「松本町」です。

菊御鉾の提灯が見えます。

◆菊鉾

この鉾は、ほかの鉾の様に中央に額ではなく鏡を配して、趣を異にしている。

須賀神社の菊鉾に良く似た意匠になっています。

◆松鉾

松鉾は表に立てられていました。

真ん中の額の神号は、もう取れてしまっています。

受金も上下が逆のようなのですが、

ただそうすると左右の錺が食い込んでちゃんと付かないようなのです。

仕様は、若干小振りの鉾で、左右の松に、やはり阿吽の鶴?

鶴にしては首が短いので、鷺?鵜?。ちょっと判別できません。

三ヶ町目が晒屋町(さらしやちょう)で、仏光寺通の猪熊と堀川の間のお町内です。

◆桐鉾

天道神社は、天照皇大神・八幡大神・春日大神が御祭神で、

この桐鉾は、その八幡宮が額に書かれている。

この吹散りは、晒屋町の”晒”の文字を図案化して織られています。

鉾の金錺に菊御紋が入っているということは、

禁裏や宮家からの御寄付によるものなので、

吹散りも菊御紋のものが別にあると考えられます。

◆御榊

毎年、西田町の御奉仕で榊が巡幸に供奉しています。

西田町は、仏光寺通の猪熊から大宮の間のお町内です。

猿田彦の神面が、ご神体としてお祀りされています。

普通は天狗の面が多いのですが、

ここ天道さんのは、鼻も若干垂れ下がり、表情も変わっていて面白いですね。

夜には、ここで祇園祭・船鉾の囃方による、祇園囃子の奉納が行われました。

その模様は、別記事にてご紹介します。

この2日が宵宮で、明日の3日が本祭で、神幸行列に神輿の渡御もあります。

各町では、剣鉾や猿田彦の榊・神面・獅子のお飾りがされていました。

ここ天道神社には、5基の剣鉾が守護されています。

・【龍 鉾】(瀬戸屋町守護)

・【牡丹鉾】(瀬戸屋町守護)

・【桐 鉾】(晒屋町守護)

・【菊 鉾】(松本町守護)

・【松 鉾】(松本町守護)

順番に、剣鉾のお飾りを観て行きました。

明日の神幸列には、龍鉾・菊鉾・桐鉾の3基が供奉します。

まず最初は、猪熊通仏光寺上ルの「瀬戸屋町」です。

神社の北隣のお町内です。

瀬戸屋町の”瀬”の文字の紋が入った吹散りが下げられています。

ということは、長柄は切らずに残されているということで、よかったよかったです。

ず~っと前方に見えている樹木の緑が、

天道神社の境内の銀杏(いちょう)の大木です。

綺麗にお飾りがされています。向かって右側が”龍鉾”、左側が”牡丹鉾”です。

提灯は龍御鉾となっています。

◆龍鉾

「御室御所御寄附 龍御鉾」の木札が見えます。

左が阿形の龍に日、右が吽形の龍に月。額の表は天道宮。

額の裏側は、寛永六年(1629)九月吉日の銘が見られる。

文政三年(1820)六月の日付で、目録が額に仕立てられて飾られていました。

御室御所よりの御寄付 吹散り一流、提灯一対。

お町内のお話では、その吹散りは痛みが激しく現在は箱にしまって出していないそうです。

飾られている吹散りは、近年新調したもので、古い吹散りと同じ色柄で作ったとのことでした。

提灯は目録にあった、当時のものではないかと思われます。

形は箱提灯です。

※箱提灯は火袋(和紙を貼った部分)を縮めると、上下の箱の中に畳み込まれる構造になって

います。江戸時代は武士、貴族や吉原の遊女等が外出の時にこれを使った他、富裕な町家

では婚礼等の儀式などにこれを用いました。

昭和42年11月製作の銘が入っています。

ここ天道神社の剣鉾も、

15年位前まで鉾差しに来てもらって差されていたとのことでしたが、

それは記憶違いとしても、

この昭和41年までは差されていたのではないかと考えることができます。

◆牡丹鉾

剣先には雲形の錺が付いています。

額の裏側は、もともとは御幣だったものが部品が取れてこの形になったのだろうか。

次は、猪熊通綾小路上ルの「松本町」です。

菊御鉾の提灯が見えます。

◆菊鉾

この鉾は、ほかの鉾の様に中央に額ではなく鏡を配して、趣を異にしている。

須賀神社の菊鉾に良く似た意匠になっています。

◆松鉾

松鉾は表に立てられていました。

真ん中の額の神号は、もう取れてしまっています。

受金も上下が逆のようなのですが、

ただそうすると左右の錺が食い込んでちゃんと付かないようなのです。

仕様は、若干小振りの鉾で、左右の松に、やはり阿吽の鶴?

鶴にしては首が短いので、鷺?鵜?。ちょっと判別できません。

三ヶ町目が晒屋町(さらしやちょう)で、仏光寺通の猪熊と堀川の間のお町内です。

◆桐鉾

天道神社は、天照皇大神・八幡大神・春日大神が御祭神で、

この桐鉾は、その八幡宮が額に書かれている。

この吹散りは、晒屋町の”晒”の文字を図案化して織られています。

鉾の金錺に菊御紋が入っているということは、

禁裏や宮家からの御寄付によるものなので、

吹散りも菊御紋のものが別にあると考えられます。

◆御榊

毎年、西田町の御奉仕で榊が巡幸に供奉しています。

西田町は、仏光寺通の猪熊から大宮の間のお町内です。

猿田彦の神面が、ご神体としてお祀りされています。

普通は天狗の面が多いのですが、

ここ天道さんのは、鼻も若干垂れ下がり、表情も変わっていて面白いですね。

夜には、ここで祇園祭・船鉾の囃方による、祇園囃子の奉納が行われました。

その模様は、別記事にてご紹介します。

Posted by どせうの寝床 at 12:32│Comments(0)

│天道神社