2009年09月14日

粟田神社・剣鉾総点検 9月6日

粟田祭を来月12日に控えて、9月6日剣鉾の総点検が行われた。

毎年は8月第一日曜が恒例となっていたが、

今年はお目出度い「拝殿竣功奉告祭」があったので、1か月遅れの総点検となった。

粟田の本祭に供奉するお馴染みの6基(葵鉾・松鉾・獅子牡丹鉾・垣夕顔鉾・竹虎鉾・桐鉾)と、

9月22日の泉涌寺巡幸に供奉する1基(葡萄栗鼠鉾)の計7基の試験差しである。

※22日の泉涌寺巡幸には、粟田からは獅子牡丹鉾も奉賛。

この点検の目的は、各鉾の去年の巡幸時に不具合があった部分がちゃんと改善されているか、

新たに問題となる点が発生していないかなどをチェックする。

さらに、鉾1基に鉾差し4人が1チームとなって担当するが、

それぞれ各自が担当する鉾の調子を自分で確認し、祭当日を具体的にイメージして、

6基の鉾が安全に巡幸できるか、最善のシフトかを全員の目で確認しあうのである。

集まったメンバーが2つのグループに別れ神社から各鉾町へ出発。

A班が、「桐鉾」⇒「獅子牡丹鉾」、B班が「垣夕顔鉾」⇒「竹虎鉾」と点検してゆき、

「松鉾」で2班が合流。

その後、神社に帰って「葵鉾」と「葡萄栗鼠鉾」を点検するという段取りになった。

こちらは、中之町の桐鉾。

合槌稲荷の鳥居をくぐって姿を現した桐鉾の勇姿。

初秋の空に、剣鉾が眩しく輝きました。

一発で調子OK!次の獅子牡丹へ向かうぞ。

少し時間を押しながら点検作業も順調に進み、

一番西の南西海子町・松鉾に着いたのが、日も傾き出した午後4時前。

ここでメンバーの半分は先に神社に帰って、先行して葵と葡萄栗鼠の点検に入ることとなった。

境内では、本祭当日に一番鉾を務める、葵鉾がほぼ組み上がっていた。

先に、鈴の音を響かせる葵鉾。

典型的な葵の文様を左右対称に三葉ずつ配し、額の周りに花弁を散らした姿は、

シンプルな意匠ながら、まねきの長さ・金錺の張り出し、均整の取れた非常に美しい鉾である。

夕陽に輝く姿を見て、あらためて鉾の黄金比を見たように感じた。

次は葡萄栗鼠鉾の組み立てに入る。

普段は巡幸に出ることない、葡萄栗鼠鉾の留守鉾の金錺を見ることができた。

一枚板を切り抜いて細かく葡萄と栗鼠の文様を彫り込んである。

立体的か平面的かの違いはあるが、ほとんど本鉾と同じ図案である。

この錺には、明らかに使用された痕跡があり、

現在の本鉾が新調されるまでは、本鉾として巡幸に出ていた様に伺える。

留守鉾には、同時に本鉾・留守鉾を調製して、最初から留守鉾として造られる場合と、

本鉾を新調することで、お古の鉾を留守鉾とする場合とがある。

この葡萄栗鼠の場合は、後者に当たるようである。

また、最初から留守鉾の場合、大体、金錺の意匠は同一で、まねきの寸法が長短異なる。

組み上がった葡萄栗鼠も建てるぞ!

さあ、葵鉾とランデブー鉾差しと行きましょう。

こんなに真っ直ぐな、

こんなに真っ直ぐな、

まねき(剣先)ですが・・・・

次の瞬間をストップさせると、

次の瞬間をストップさせると、

こんなに曲がっているのです。

一同の顔にも笑顔が浮かびます。

7基の剣鉾の調整も、これで無事に完了となりそうです。

先生の素晴らしい差し姿。

いつまでも、粟田の森に鈴の音が響き渡っていました。

毎年は8月第一日曜が恒例となっていたが、

今年はお目出度い「拝殿竣功奉告祭」があったので、1か月遅れの総点検となった。

粟田の本祭に供奉するお馴染みの6基(葵鉾・松鉾・獅子牡丹鉾・垣夕顔鉾・竹虎鉾・桐鉾)と、

9月22日の泉涌寺巡幸に供奉する1基(葡萄栗鼠鉾)の計7基の試験差しである。

※22日の泉涌寺巡幸には、粟田からは獅子牡丹鉾も奉賛。

この点検の目的は、各鉾の去年の巡幸時に不具合があった部分がちゃんと改善されているか、

新たに問題となる点が発生していないかなどをチェックする。

さらに、鉾1基に鉾差し4人が1チームとなって担当するが、

それぞれ各自が担当する鉾の調子を自分で確認し、祭当日を具体的にイメージして、

6基の鉾が安全に巡幸できるか、最善のシフトかを全員の目で確認しあうのである。

集まったメンバーが2つのグループに別れ神社から各鉾町へ出発。

A班が、「桐鉾」⇒「獅子牡丹鉾」、B班が「垣夕顔鉾」⇒「竹虎鉾」と点検してゆき、

「松鉾」で2班が合流。

その後、神社に帰って「葵鉾」と「葡萄栗鼠鉾」を点検するという段取りになった。

こちらは、中之町の桐鉾。

合槌稲荷の鳥居をくぐって姿を現した桐鉾の勇姿。

初秋の空に、剣鉾が眩しく輝きました。

一発で調子OK!次の獅子牡丹へ向かうぞ。

少し時間を押しながら点検作業も順調に進み、

一番西の南西海子町・松鉾に着いたのが、日も傾き出した午後4時前。

ここでメンバーの半分は先に神社に帰って、先行して葵と葡萄栗鼠の点検に入ることとなった。

境内では、本祭当日に一番鉾を務める、葵鉾がほぼ組み上がっていた。

先に、鈴の音を響かせる葵鉾。

典型的な葵の文様を左右対称に三葉ずつ配し、額の周りに花弁を散らした姿は、

シンプルな意匠ながら、まねきの長さ・金錺の張り出し、均整の取れた非常に美しい鉾である。

夕陽に輝く姿を見て、あらためて鉾の黄金比を見たように感じた。

次は葡萄栗鼠鉾の組み立てに入る。

普段は巡幸に出ることない、葡萄栗鼠鉾の留守鉾の金錺を見ることができた。

一枚板を切り抜いて細かく葡萄と栗鼠の文様を彫り込んである。

立体的か平面的かの違いはあるが、ほとんど本鉾と同じ図案である。

この錺には、明らかに使用された痕跡があり、

現在の本鉾が新調されるまでは、本鉾として巡幸に出ていた様に伺える。

留守鉾には、同時に本鉾・留守鉾を調製して、最初から留守鉾として造られる場合と、

本鉾を新調することで、お古の鉾を留守鉾とする場合とがある。

この葡萄栗鼠の場合は、後者に当たるようである。

また、最初から留守鉾の場合、大体、金錺の意匠は同一で、まねきの寸法が長短異なる。

組み上がった葡萄栗鼠も建てるぞ!

さあ、葵鉾とランデブー鉾差しと行きましょう。

こんなに真っ直ぐな、

こんなに真っ直ぐな、まねき(剣先)ですが・・・・

次の瞬間をストップさせると、

次の瞬間をストップさせると、こんなに曲がっているのです。

一同の顔にも笑顔が浮かびます。

7基の剣鉾の調整も、これで無事に完了となりそうです。

先生の素晴らしい差し姿。

いつまでも、粟田の森に鈴の音が響き渡っていました。

剣鉾・顔面カタログ 「粟田神社 第十五番 琴高鉾 西海子町守護 」

粟田祭2017・もう間近です。

粟田神社剣鉾奉賛会・22年度練習納め

粟田神社・剣鉾総点検

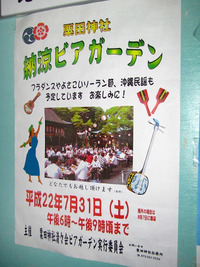

粟田神社 納涼ビアガーデン開催!

結婚式で剣鉾 鶴鉾・扇鉾が乱舞!

粟田祭2017・もう間近です。

粟田神社剣鉾奉賛会・22年度練習納め

粟田神社・剣鉾総点検

粟田神社 納涼ビアガーデン開催!

結婚式で剣鉾 鶴鉾・扇鉾が乱舞!

Posted by どせうの寝床 at 22:09│Comments(4)

│粟田神社

この記事へのコメント

何時もながらのどぜうの寝床さんの素晴しい解説有り難う御座います。貴方の剣鉾に対して造詣の深さに感心しております。22日泉涌寺当日もお楽しみに。昨日バイクで瀧尾さんから線涌寺さんまでの距離を測ってきましたが舗装路で門まで1.4kmでした。全てキツイ上りです。帰りは下りですから楽です。その時に宮司様にお会いしましたが大変楽しみにされていました。

Posted by JM3かどさん at 2009年09月16日 08:04

JM3かどさん

こちらこそ、いつもお世話になっております。

粟田祭も1ヶ月を切りましたね。

その前に、今年は泉涌寺さんの御奉賛があって、あっという間の1ヶ月になりそうですね。

瀧尾さんから泉涌寺さんまでの下見をされてきたんですか。

長い登りが続く道です。瀧尾のお祭り巡幸時は、泉涌寺道交差点で差したあと、その参道では差さずに泉涌寺さんまで上がって、次に仏殿前で差されています。

22日楽しみにしております。さらに、粟田さんの本祭りは未熟ながらよろしくお願いいたします。

こちらこそ、いつもお世話になっております。

粟田祭も1ヶ月を切りましたね。

その前に、今年は泉涌寺さんの御奉賛があって、あっという間の1ヶ月になりそうですね。

瀧尾さんから泉涌寺さんまでの下見をされてきたんですか。

長い登りが続く道です。瀧尾のお祭り巡幸時は、泉涌寺道交差点で差したあと、その参道では差さずに泉涌寺さんまで上がって、次に仏殿前で差されています。

22日楽しみにしております。さらに、粟田さんの本祭りは未熟ながらよろしくお願いいたします。

Posted by どぜうの寝床 at 2009年09月16日 14:13

こんばんわ。泉涌寺さんも来週に迫ってきました。段取りも殆ど終わっていますが、一番怖いのが当日の積み残しです。細かいものまで入れますと持っていくのがたくさんありますので地元でしたら若手に「タクマ!取って来い!」で済みますが、離れたところではそういう訳にはいきません。此れは今までの、熱田などのマニュアルが生きています。個々の気持ちが大事な訳で疑り深い人間の方があれは?ここは?と確認が出来ます。保険も年間練習もかけています。巡行も加入しています。このようなイベントも観客、差し手、剣鉾を守るのが最重要だと考えています。衣裳などは2005年の時は8-10月にかけて4回クリーニングしてもらいました。京都国立博物館、粟田祭、熱田神宮、亀岡祭。物は江戸末期から昭和初期、近年我々の造った物でも手織り草木染の高価なものです。衣裳を長く着られるよう、後世に伝えられるよう差し手が快適に巡行出来るのが我々の仕事だと思っています。

Posted by JM3かどさん at 2009年09月18日 00:40

JM3かどさん

本当にいよいよ来週に迫ってきましたね。

やはり、地元ではなく遠征するときは遠征用の準備とマニュアルが必要になってきますね。

わかる人にはわかるこのセリフ「タクマ!取って来い!」は、ちょっと笑ってしまいましたが、実際そういう訳にはいかないですもんね、言われる通りです。

今お借りしているDVDを見ても、熱田さん遠征は大きな経験になっているのだと、手に取るように伝わってきました。

準備から全体を見渡すもの、担当する個々の鉾に気を配るもの、正にチームワークが必要ですよね。

当日もまた宜しくお願いいたします。

本当にいよいよ来週に迫ってきましたね。

やはり、地元ではなく遠征するときは遠征用の準備とマニュアルが必要になってきますね。

わかる人にはわかるこのセリフ「タクマ!取って来い!」は、ちょっと笑ってしまいましたが、実際そういう訳にはいかないですもんね、言われる通りです。

今お借りしているDVDを見ても、熱田さん遠征は大きな経験になっているのだと、手に取るように伝わってきました。

準備から全体を見渡すもの、担当する個々の鉾に気を配るもの、正にチームワークが必要ですよね。

当日もまた宜しくお願いいたします。

Posted by どぜうの寝床 at 2009年09月18日 09:02

上の画像に書かれている文字を入力して下さい

|

|

<ご注意>

書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。 |